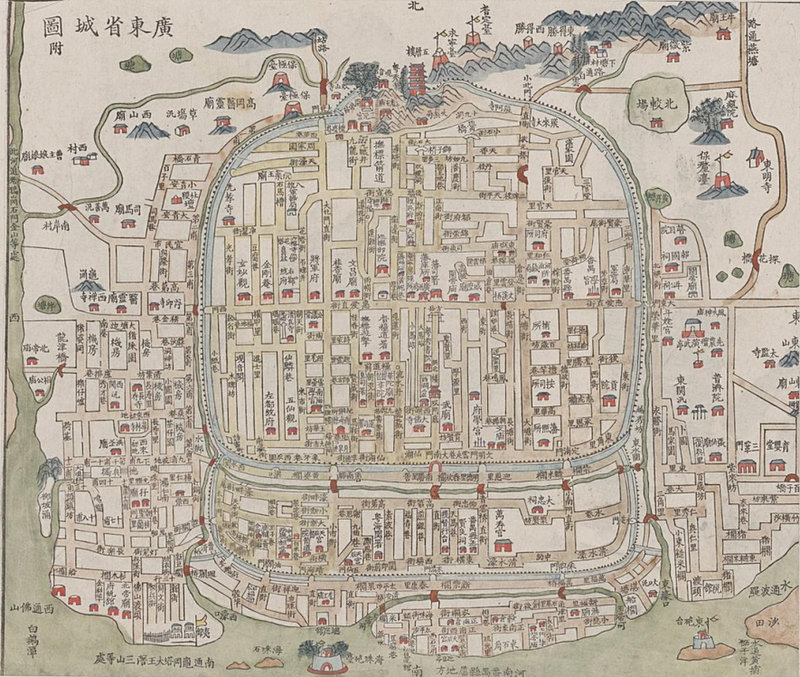

其实,我最想去的是公元1800年的广州,看看那时的十三行、六榕寺的花塔、越秀山上的镇海楼、怀圣寺的光塔、江中的海珠炮台,这些在收藏于美国皮博迪·艾塞克斯博物馆的上图中清晰可辨,当然最醒目的还是白云山,高嘛。

近几个月开通了深圳市内到广州的大巴,据说单程只要十几块钱,就想去走走,前几天一查发现大剧院出发的是二十二块八,昨天一看已涨到了二十九块八(回程到西乡还是二十二块八),就赶紧出发了。宣传说只要一个半小时,这也没错A线从深圳的最后一站(深大地铁站)到广州的第一站(广州东站)的确只要一个半小时,问题是我是早上八点二十五在深圳市民中心上车的,到广州越秀公园,几乎花了三个小时。然后坐地铁到长寿路,先吃碗宝华面店的鲜虾云吞面,三十五,把汤都给喝完了,加汤要五块,就算了。

吃完继续前行,左转就是第十甫,顶上有亭子的就是陶陶居。清朝光绪年间,广州西关的 “霜华书院” 在1880年变成专营苏州酒菜和茶市的 “葡萄居”。1927年,茶楼大王谭杰接手“葡萄居”,招股集资,筹资6万银元,大兴土木,在此重新建店。后因规模过大超支,又向关恒昌银号求助,总股金遂达81600元。新股东嫌“葡萄居”这名不雅,又从一间茶室买来了“陶陶居”的匾额,寓意来此品茗乐也陶陶。

三十年代是这个样子。

1933年陶陶居的广告。

另一个广告,稍有不同,“可观亭”字样清晰。

莲香楼前身是创建于清光绪十五年(1889)的连香糕酥馆,光绪三十四年(1908)被广州茶楼王收购,取名“连香大茶楼”。宣统二年(1910),翰林学士陈如岳品尝莲蓉食品后提议给“连”字加上草字头,并手书“莲香楼”作招牌。

1951年2月,平安大戏院由私人同益股份公司集资6万元建成开业。戏院初建成时没有楼座,设有1820个座位,以粤剧演出为主。1956年,戏院进行公私合营。1957年,市演出公司投资2万多元,戏院加建楼座,增加座位500个,全场共有座位2400个。

平安大戏院所在的上下九路附近,过去有着新新电影院(陶陶居旁边)、金声电影院两家影院。后来,新新电影院停业,它的放映设备由平安大戏院承接,“平安”就此兼营电影业务。在一定程度上,平安大戏院的继续发展也是新新电影院“生命的延续”。

过十三行路,十三行路是因为清朝初年在此设有广州十三行而得名;1926年建成马路,用此名称至今。

右转进人民南路,再左转进西濠二马路。这里才接近1800年代的十三行街,我觉得上面这个宝顺大街和十三行里的宝顺行(或者宝顺大街)是有关联的。

1647年左右,这里是珠江边。据说晋时珠江宽达2000米,而宋时的护城河——玉带濠也有60米宽,后来慢慢变窄。这个和前些年深圳南山的海景房类似,买完不久就看不到海了,又填出去了。

自唐代以来,广州一向是我国最重要的商港之一,而广州十三行,在十七世纪后期至十九世纪中叶这一段期间,又是我国对外贸易中的一种特殊的组织。十三行商馆集中在广州城郊西南角,紧靠珠江,那里是一个繁忙的水码头。1684年,广东政府招募了13家较有实力的行商,指定他们与洋船上的外商做生意并代海关征缴关税。1757年,清朝实行闭关锁国政策,仅保留广州一地作为对外通商港口,而十三行则是当时中国唯一合法的外贸渠道,其真正名号是“外洋行”。后来行商家数变动不定,少则四家,多时二十多家,但 “十三行”始终是成为这个商人团队约定俗成的称谓。到乾隆二十二年(1757 年),乾隆下令“一口通商”,四大海关仅留广东一处。此后的100年间,十三行向清朝政府提供了40%的关税收入。

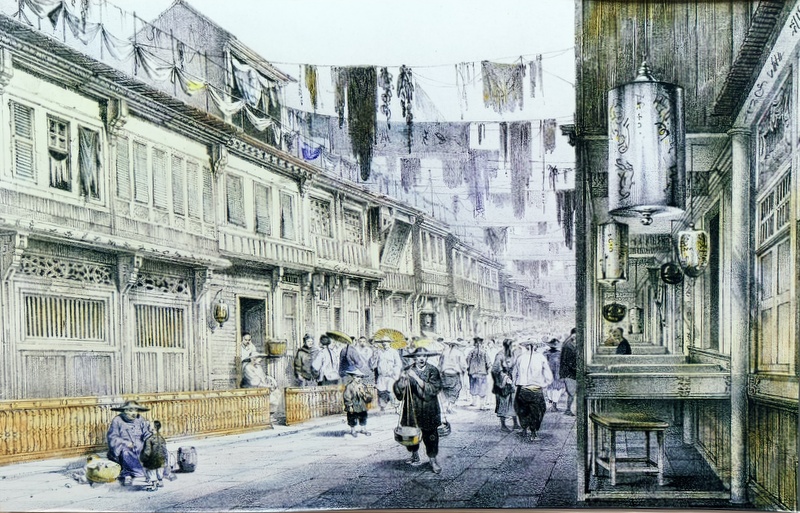

同文街,香港艺术馆藏 。

1760 年(乾隆二十五年)洋商潘振成等九家向粤海关请求成立公行,该行具有亦官亦商的职能。1770 年公行裁撤,众商皆分行各办。直到1782年公行制度才最后确立下来。公行对官府负有承保和缴纳外洋船货税饷、规礼、传达官府政令、代递外商公文、管理外洋商船人员等义务,在清政府与外商交涉中起中间人作用。另一方面,它享有对外贸易特权,所有进出口商货都要经它买卖。初为牙行性质,后也自营买卖。

同文街街口,1839年。

洋货十三行在创建时,广东官府规定它是经营进口洋货和出口土货(包括广货、琼货)的中介贸易商行。最初指定洋货十三行经营的贸易对象,实际包括外洋、本港和海南三部分内容。

靖远街,1839年。

为了整顿洋行制度,进一步加强对外商的直接管理,清廷于乾隆帝十年从广州二十多家行商中选择殷实者五家为保商,建立保商制度。保商的责任是承保外国商船到广州贸易和纳税等事,承销进口洋货,采办出口丝茶,为外商提供仓库住房,代雇通商工役。保商对于承保的外国商船货物因享有优先的权利,在其他分销货物的行商交不出进口货税时,必须先行垫付。凡外商有向官府交涉禀报的事,责令保商通事代为转递,并负责约束外商不法行为。

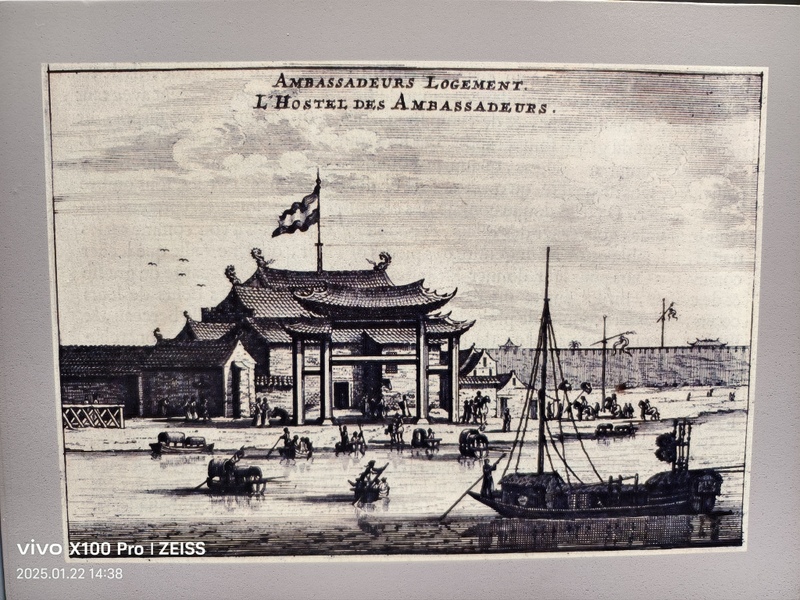

1655年,荷兰使团入住怀远驿。永乐三年(1405年),官府命福建、浙江、广东三省市舶司设立驿馆,以招待海外诸番朝贡使。在福建的叫来远驿,在浙江的叫安远驿,广东则称怀远驿,各驿皆设驿臣1人,管理接待工作。怀远驿有房屋120间,当时是在珠江边,位于广州城外西南200米,面对白鹅潭,后来离江边越来越远,现大致在广州市十八甫路。

十三行商馆,1760年。十三行初建时是中国商人统一建的(有人说这些洋人是来做生意的,不是使团,不能入住怀远驿;另有一说是怀远驿离珠江越来越远,不方便),每家都一样,有庭院、照壁、门房、竹灯笼、左右两层楼、中间主楼、排水系统、室内木地板、阳台(伸出到水面),实实在在的豪宅。1743年,有一场由西边而来的大火和因干旱而发生的大火席卷了十三行,许多商馆被烧毁,之后的故事大概是中国商人无力承建,就由各国自己建好,仍然给中国商人付租金。

各自特色体现出来。各国在十三行设立商馆时间,法国1699年,英国东印度公司1714年,荷兰1727年,丹麦1731年,瑞典1732年、美国1786年。

1822年,邻街饼店失火蔓延到十三行。大火连续烧了两日,夷馆、洋行多间被烧毁,损失惨重。香港艺术馆藏。

大火之后的的情形,美国皮博迪·艾塞克斯博物馆藏。

重建后的十三行,1840年。美国皮博迪·艾塞克斯博物馆藏。

这张漂亮。第一次鸦片战争之后,十三行又烧了一次。起因是100多名英军士兵在洋行前中国人开的水果店抢水果吃,还用刀将店主划伤,激起了广州民众的愤慨。半夜,广州民众火烧英国商馆,广州清政府官兵前往救火,被群众掷来的密集石头阻截,使之不能前进。大火一直烧到第二天才熄灭。

美国花园和圣公会教堂(建于1847年)。美国皮博迪·艾塞克斯博物馆藏。

1856年10月8日发生亚罗号事件,叶名琛对英态度强硬,毫无诚意,不赔偿、不道歉,只答应放人,此举令英国方面极为不满,复以英国企图修改《南京条约》亦遭清朝拒绝。10月23日,英军开始行动,三天之内,连占虎门口内各炮台。27日,英舰炮击督署,叶“危坐二堂,绝无惧色”。29日,英军攻入城内,抢掠督署后退出。驻扎在十三行地区的英军,为阻止中国军民对外国商馆的袭击,拆毁了十三行地区周围大片民居,留下一片空地以防止中国军民的偷袭。12月14日深夜,痛恨侵略者的广州民众从被拆毁的铺屋残址上点火,火势瞬间即蔓延至十三行外国商馆区。15日凌晨烧及美法商馆,下午2时延至英国商馆,到下午5时,十三行地区除一栋房子幸存外,全部化为灰烬。据当时南海知县华延杰在《触藩始末》一书描写:“夜间遥望火光,五颜六色,光芒闪耀,据说是珠宝烧烈所至。”英军失去据点,被迫撤回泊于珠江上的军舰。十三行商馆区从此结束了它的历史。

其实,这是一把扇子,全称是《银鎏金累丝烧珐琅纸本贴象牙彩绘火烧十三行图折扇》。十三行博物馆藏。画的正是1856年十三行商馆的最后一次大火,之后租用沙面,这里未再重建。

沿着西濠二马路右转再左转,过孙逸仙纪念医院,就看到了爱群大厦,于1937年4月落成,楼高 15 层 64 米,底层沿街设骑楼,2—11层四周为房,中开天井,12 层以上为塔楼,外形采取垂直线形式,具抗台风、耐强震的技术性能,是广州市第一座钢筋混凝土钢框架结构的高层建筑,保持广州市建筑最高纪录达30年。最初名为爱群大酒店,是当时广州最豪华的高档酒店和重要的社会交际场所。

走沿江西路,到达越秀区少年儿童图书馆,馆舍永安堂为市级文物保护单位,位于广东省广州市越秀区沿江西路149号,建于1937年,是广州珠江北岸长堤地标之一。永安堂原是有“万金油大王”之称的爱国商人胡文虎于上世纪30年代在国内生产和经销虎标万金油的场所。1995年,胡文虎先生长女、中国人民政治协商会议第九届委员会委员、广州市荣誉市民胡仙博士把永安堂捐赠给广州市政府作为广州市少儿图书馆。广州市少儿图书馆搬迁到农讲所后,永安堂移交越秀区管理。

往回走,在爱群大厦和永安堂之间的荟景湾一角留有海珠石遗迹。海珠石原是珠江河道中由白垩纪红色砂砾岩构成的礁石(上图中刻有“海珠石”三字的石头据说就是1931年从海珠石炸下来,2000年挖出来的其中一块),长约 150 米,宽约 50 余米,因长期受江水冲刷而浑圆如珠,随潮流变化浮沉海上(广州人称较宽江河为海),故名。为历代游览胜地。宋代石上建有慈度寺,为宋羊城八景之一,称“珠江秋色”。南宋吏部侍郎、龙图阁待制李昴英及第前常在此读书,后人把他读书处称为“探花台”。明代又在慈庭寺旁建有文溪祠,为明羊城八景之一,称“珠江晴澜”。据古书记载,海珠石广袤二亩,上有“古榕 10 余株,四边蟠结,游人往往息舟其荫”。清雍正年间,广东布政使王士俊等在此建文昌阁。清同治时,曾在此建炮台。护法运动时期,曾在此设立海军办事处。1925 年辟为海珠公园。1931 年扩筑新堤(今沿江西路)时,海珠石沉埋地下。

2000年,在长堤下水道改造工程中,意外发现深埋地下近七十载的海珠石。市政府曾规划将显露部分(30至60米)保护起来,在海珠石的遗址上面用透明钢化玻璃铺砌观光道,重现海珠石风采。不过该计划後来并没有实现,海珠公园已被发展商兴建高层豪宅爱群荟景湾,海珠石的部分就是被大厦压在底下,剩余的部分则被继续掩埋在沿江西路上。

顺治三年(1646年)清军攻占广州城。当时主政广东的两广总督佟养甲为了加强广州城防,在海珠岛上修筑炮台,设置炮位20,炮台配置火炮20门(其中5000斤、4000斤、400斤各1门,2500斤3门,1000斤2门,500斤7门;按资料加起来只有15门,还有5门呢?);派驻外委1员,守兵40名,隶属抚标左营管辖。这是清代广州府城南珠江上第一座炮台。按当时的文字记载,炮台、海珠寺共存一岛,岛上榕树茂盛,花开时红彤彤一片。

到第二次鸦片战争的时候,海珠岛上的炮台被英军摧毁。

1841年3月18日,海珠炮台被英军攻陷被毁,后修复。1858年,被英军拆除。共存在211年。

北宋元符三年(1100年),苏东坡由被贬地海南岛北返,途经广州,目睹此地珠江美景,作《游海珠寺》曰 :

“朝市日已远,此身良自如。

三杯软饱后,一枕黑酣余。

蒲涧疏钟晓,黄湾落木初。

天涯未觉远,处处各樵渔。”

之后岛上又有了些建筑,英国摄影师约翰·汤姆逊大约拍于1870年。

南宋时期,曾担任番禺尉的方信孺在其著作《南海百咏》中,《走珠石》诗曰 :

“底事明珠解去来,

当时合浦已堪猜。

贾胡不省何年事,

老石江头空绿苔。”

1895年。

明代,海珠岛一带的江景被称为“珠江晴澜”,依旧是广州八景之一,是广州著名的旅游景点。屈大均在《广东新语》中写道:“遥望是寺,鱼沫吹门,蚝光次壁,朝晴暮雨,含影虚无,恍忽若鲛宫贝阙而不可即也。”

1925年在岛上建海珠公园。公园原来通过浮桥与陆地的长堤大马路相连。由东至西的建筑或景点有程璧光(据说就是为了纪念他)像、铜壶滴漏、牌坊、李忠简公读书处、玻璃屋(南)、音乐亭、喷水池等。

海瑞《海珠寺》曰:

“南海骊龙不爱珠,水心擎出夜明孤。

云流上下天浮动,月浸空蒙地有无。

两岸交花摇彩槛,千艘横渚散飞凫。

即看佛宝连金界,全胜仙人弄玉壶。”

程璧光,字恒启,号玉堂,广东香山(今中山市)人。1875年入福州马尾船政后学堂驾驶班。1894年率领粤洋军舰北上会操,被编入北洋舰队参加甲午中日海战,战败后被革职返乡,1895年加入兴中会。武昌起义后,被推举为起义海军司令部总司令。1913年春,受聘为北京临时政府总统府海军顾问。1916年任北京政府海军总长。1917年因不满段祺瑞专权而辞职,率“海圻”等七艘军舰南下护法,支持孙中山召开国会非常会议与建立中华民国军政府,任军政府海军总长。1918年2月26日在广州海珠海军办事处码头遇刺逝世。

1931年扩筑新堤(俗称新填地、今沿江西路)时,海珠石沉埋地下。

原来的程璧光像被移至永安堂(现越秀区少年儿童图书馆)东面前安放,新中国成立后,永安堂被充公,成为广东省总工会所在地。永安堂前的程璧光像遂被毁,换成今日见到的工人雕像。

银海珠公园模型,广州大新街德成造,十三行博物馆藏。

广州南方大厦始建于1918年(前身是大新公司,称“城外大新”),这座百年商厦曾是广州最著名的商业中心,是珠江边的标志性建筑之一,具有重要的建筑历史、艺术价值。1922年落成时,是当时中国第一高楼。1938 年在战火中被焚毁,1949 年后在市政府支持下重建,1954 年国庆节开业,命名为“南方大厦”。

1913年,由于大清邮政局被烧毁,该地址被划给粤海关扩建新邮局,由上海海关总工程师阿索特设计建造。1916年,这座大厦终于建成,并被命名为“广东邮务管理局”。建筑工程耗资21.72万元,邮政业务由粤海关兼管。1918年,广东邮务管理局正式接管这座大厦。1935年,卓康成接受委托对广东邮务管理局进行扩建设计,但因故未能实施。1938年,日军入侵广州,西堤一带大火,楼内门、窗和地板等全被焚毁。

1939年,在保持原大楼结构及外貌不变情况下重建,由杨永棠工程师设计修复,1942年1月竣工。1950年,更名为“邮电部广州邮局”。1953年,改称为“广东省广州市邮局”。2002年,改作广州市邮政博览馆,是集展览、收藏和销售等功能一体的综合性博览馆。

这是已被烧毁的大清邮政局(照片拍于1906年)。1897年,大清邮政广州总局成立,标志着广东邮务管理局的起点。它的邮务处设在粤海关税务司署的首层,而营业处则位于税务司署的大院前。1906年,大清邮政局迁至现广东邮务管理局旧址所在地,由治平洋行设计建造。1912年,一场大火将大清邮政局烧毁。

粤海关楼高4层,钟楼高31.85米,面宽47.2米,进深24.22米,总占地面积 4421 平方米。大楼坐西北朝东南,为四层钢筋混凝土结构建筑,平面呈凸形,门外带石梯,现为中国海关博物馆广州分馆。清咸丰十年(1860年),粤海奚税务司在现关址正式建立公署(外界称“洋关”)。民国三年(1914年),粤海关大楼工程在现址奠基。大楼由英国建筑师戴卫德·迪克仿照欧洲古典建筑形式设计,华昌工程公司承建。民国五年(1916年)5月,粤海关大楼工程竣工。

进博物馆要扫码登记,工作人员对我说——六十以上不用预约,随时进。人家一眼就看出了我的年龄,甚至没让我拿出身份证,只是包过了下安检。

1938年的珠江北岸,粤海关、广东邮务管理局、南方大厦等等一路排开。

去广州文化公园参观广州十三行博物馆,我的一些资料照片就是翻拍于粤海关博物馆和这里。之后去沙面。

沙面南街2、4、6、8、10号,印度人住宅(本文在沙面的建筑均标注旧称,搞不清楚的就不提了)。

1859年,英国人看中了西濠和白鹅潭边的“中流沙”(近海一面称沙面)两块地方。1859年5月,英法两国官员正式向广东巡抚毕承昭要求租借。毕以西濠人口稠密,难以迁徙为由而拒绝,但应允租借“中流沙”河滩地,并在租借前负责把该河滩地填筑成一座小岛。同年7月,两广总督黄宗汉也正式同意了毕承昭予英法租借沙面的允诺。英法两国官员责成广东当局负责沙面河滨地基填埋工程,经费从中英、中法《天津条约》中规定的600万两赎城费中扣除,由即将组建的粤海关支付。地基填埋工程完工后再租借给英法两国。

沙面南街12号,法国海军办事处,法国邮政局。

1859年下半年,沙面地基填埋工程开始。迁徙住在沙洲上的寮民及拆毁两座第一次鸦片战争时的广州城防炮台后,先从水底用花岗石把沙面周围垒成椭圆形,填上沙土,地基高出水面一丈余;再在北部开挖一条运河,使沙面成为四面环水的小岛,并与市区隔开。面积55英亩(合约330亩),工程耗资共32.5万墨西哥元,英国出资80%,法国出资20%。租借面积亦与此相应,英国占44英亩(合264亩),法国占11英亩(合66亩)。

沙面南街14号,19世纪末建,宝华义洋行。

1861年9月3日,英法两国官员与广东当局有关官员劳崇光签订了租约,每亩年租制钱1500文,每年年末(第十二个月)向广东当局交纳,而“中国政府则须放弃对该地之一切权利”。沙面从此成为英法租界。

沙面南街18号,东方汇理银行。

英法以现在沙面一街为界,西面是“英租界”,占地约为沙面之五分之四,东面为“法租界”,占地约五分之一。签约第二天,英国把英租界分为82区,卖给在广州的外国人,共卖出52区,总拍价248000元。其余由英政府收购,建领事馆、教堂等。当时法国忙于在原两广总督署址租地上建天主教圣心堂(俗称石室),历经25年,耗资40万法郎,教堂四周还建有各种附属楼房住宅、学校、医院、育婴堂等。法国政府于1888年在石室完工后开始在沙面建筑领事馆和东方汇理银行,1889年11月6日拍卖剩余空地。

沙面南街20号,1890年建,法国领事馆。

在东桥和西桥出入口处都设有铁闸,有警察把守,(东桥属法租界,由法国警察把守;西桥属英租界,由英国警察把守)铁闸有大小二门,大门只准洋人买办出入,中国老百姓只能走小门。

沙面南街22号,中法实业银行,日本领事馆。

沙面南街24号,汇丰银行宿舍(英) 。

沙面南街28号,兴行洋行、捷成洋行,丹麦宝隆洋行,於仁保险公司。

沙面南街32号,时昌洋行大班、工部局董事塞顿宿舍。

沙面南街34号,鲁麟洋行(德)。

沙面南街42号,建于1862,法国传教社,葡萄牙领事馆。

沙面南街44号,1923年重建的英国领事馆东副楼。

沙面南街46号,1923年重建的英国领事馆西副楼。

沙面大街45号 ,英国领事馆,是沙面占地面积最大的外国领事馆,也是当时英政府在广州的最高权力机构。沙面的英领馆经历了一段曲折的历程,如今的它虽不完整,但仍然能感受到当年英帝国主义的强大实力。英领馆主楼于1948年1月,在广州举行的示威游行中,被示威者放火烧毁,事后国民党当局赔偿并进行修复。20世纪80年代末,主楼的地基和基础下沉遭拆毁重建,原建筑就此消失。如今的广东省人民政府外事办公室等行政单位,就是当年的英领馆主楼位置。

沙面南街48号,1881年建,太古轮船公司。

沙面南街50号,1862年建,新沙逊洋行。

沙面南街52号,怡和洋行遗址,当年林则徐查获鸦片的地方,1948年被烧毁,现为沙面宾馆。

沙面南街58号,中国盐务副总稽核(英人)住宅,中国财政部两广盐务局。

沙面南街60号,始建于1865年,沙面基督堂是英国圣公会在沙面广州英租界设立的一座专供外侨礼拜的教堂。

沙面大街1号,法国巡捕房。

沙面大街2、4、6号,1907年建,红楼,粤海关进修会。

沙面大街10、12号,法国兵营。

沙面大街14号,天主教广州教区沙面露德圣母堂。该教堂建于1889年,位于面积仅有60亩的广州法租界内,为侨民服务。奉露德圣母为该堂主保。入口处仿哥特式。

沙面大街16、18号、20号,印度人住宅。

沙面大街22号,英国医院。

沙面大街26号,台湾银行广州支行(日)。

沙面大街36、38号,法国传教社。

沙面大街39、41号,1862年建,沙宣洋行(英)、法国传教社楼、新志利洋行。

沙面大街46号,万国宝通银行,花旗银行。

沙面大街48号,旗昌洋行(英)。

沙面大街49号,渣打银行。

沙面大街54号,建于1865年,汇丰银行。

沙面大街56号,建于1893年,正金银行(日)、美国领事馆。

沙面大街60号,1865年建,广州俱乐部。

沙面大街61号,天祥洋行(英)。

沙面大街62号,英国洛士利洋行。

沙面大街63号,现为波兰共和国住广州领事馆。

沙面大街68号,苏联领事馆,苏联驻华商务代办团广州办事处。

沙面大街69号,1865年建,英国圣公会牧师住宅。

沙面北街1号,捷克领事馆。

沙面北街29、31号,英国雪厂,又称香港牛奶冰厂(HK牛奶公司制冰厂)。

沙面北街35、37号,建于1893年,曾做乳牛饲养农场、旧牛奶公司,后搬出沙面。

沙面北街39、41号,葛理福孚公司,兴盛洋行。

沙面北街43号,1907年建,利华洋行、租界洋人官邸、私人住宅。

沙面北街49号,武田药品株式会社。

沙面北街53号,建于1895年,维多利亚大酒店。

沙面北街59号,沙面三街4号,屈臣氏大药房。

沙面北街61号,德士古洋行。

沙面北街65号,三菱洋行。

沙面北街67号,英国领事馆。

沙面北街73号,国民政府广播事业管理部。

沙面北街79号,礼和洋行货仓。

沙面一街8号,1899年建,东方汇理银行(法),马文治大厦。

沙面一街16、18号、20号,印度人住宅、永胜洋行。

沙面四街1号,该建筑与沙面四街3号,是一组规模比较大的建筑,一直延伸到了沙面大街,德国领事馆、亚细亚火油公司。

沙面四街3号,德国领事馆、英国亚细亚火油公司。一战德国战败后,沙面的德国领事馆被没收,成为亚细亚广州分公司的办公大楼。

沙面四街8号,慎昌洋行。

沙面五街1号,赫德爵士住宅。

左边三层的是沙面五街4号,泰和洋行。

抗战胜利后,沙面租界开始清理工作。英法等外人在沙面拥有的皇契、法契,经国民政府议定,将皇契、法契换发国民政府的土地所有权状,使外国人在中国拥有土地所有权。清理工作一直到1946年才完成。1946年10月,收回沙面租界为广州市辖区后,国民党当局在沙面设立特别区、警察局进行管治。沙面租界终于从英法手中回到中国政府手中。

沙面白鹅潭边的萧养石。1985年秋立,由尹积昌、蔡修齐、李松荣制作。尹积昌有三件作品(《广州起义纪念碑》《五羊石像》《孙中山纪念铜像》)获全国城市雕塑优秀奖。“萧养石”三个大字由关山月题写。在塑像的后面,还刻有一首杨寿章诗并书的《题萧养石》:“当年赤帜此高悬,百舸千帆映日妍。背水何难凭一战,临流遗恨泪三千。沧波如练浮鹅去,秋水长天乘梦还。此日华灯天不夜,英雄含笑换人间。”

黄萧养(原名黄懋松,1410-1450年 ),广州府南海县冲鹤堡潘村人(今广东省顺德),明朝正统年间广东农民起义领袖。

明英宗正统十四年(1449年)四月,从广州大牢越狱,举旗反明,义军达十万余人。进攻广州城,杀死镇守的安乡伯张安。九月,据五羊驿为行殿,自称顺民天王(或顺天王、东阳王),年号东阳,授官一百多人。次年,朝廷派右佥都御史杨信民、都督同知董兴率军镇压,围城八个月,10月在白鹅潭战斗中箭身亡。

从沙面看白鹅潭大湾区艺术中心,白鹅潭大湾区艺术中心位于广东省广州市荔湾区白鹅潭畔三江交汇处,地处广州市荔湾区长堤街南侧。是集广东美术馆、广东省非物质文化遗产馆、广东文学馆于一体的重大标志性公共文化设施,由中国工程院何镜堂院士领衔团队设计,三馆地上最高11层,地下2层,总建筑面积约14.5万平方米,地上约10.5万平方米,地下约4万平方米,其中美术馆6.5万平方米,非遗馆2.6万平方米,文学馆1.8万平方米,共享公共区域3.5万平方米。主体建筑横向长度近360米,建筑从东西两侧向中心逐渐抬升,形成叠级造型,犹如停靠江边的“文化巨轮”。

2024年4月28日,白鹅潭大湾区艺术中心正式启用, 5月1日,向公众开放。

要回去了,还是不甘心,还是想看看那时的街,那时的城,那时既有玉带濠,也有玉带河;既有海珠石,也有海珠炮台,我是看不到了(恐怕只有地图作者自己一个人看到了)。到处走一走,看一看,退休一年,也就只剩下走一走看一看了。

参考资料:

1、韩淑芳主编《老广州》,中国文史出版社,2018.1

2、钟俊鸣主编《沙面,近一个世纪的神秘面纱》,广东人民出版社,1999.10

3、谭元享《广州十三行,明清300年艰难曲折的外贸之路》,广东经济出版社,2015.3

4、赵春晨、冷东主编《广州十三行与清代中外关系》,世界图书出版广东有限公司,2013.1

5、马秀之等主编《中国近代建筑总览,广州篇》,中国建筑工业出版社,1992.2

6、(美)亨特著,冯树铁等译《广州番鬼录;旧中国杂记》,广东人民出版社,2009.12

7、陈学军《古代广州的 外国商人》,广东人民出版社,2002.12

8、蔡鸿生《广州海事录,从市舶时代到洋舶时代》,商务印书馆,2018

9、(美)范岱克(Paul A. Van Dyke)著;江滢河,黄超译《广州贸易:中国沿海的生活与事业:1700-1845》,社会科学文献出版社,2018.4

10、王文全主编《广州文史资料第四十四辑,广州的洋行与租界》,广东人民出版社,1992.12

凭栏袖手

凭栏袖手

发表评论