2月22号在厦门参团来到侨福楼,导游找了个地陪——承启楼三房家的媳妇(江导,这里的人全姓江,她是承启楼外的人嫁到楼里,言语间有种自豪感)来给我们讲解,自己不知跑到哪里去了,直到离开高北上车前才又见到他。他说厦门是解放后由泉州和漳州一家让点小地盘组成的,意思似乎是有点抱怨厦门太小了。

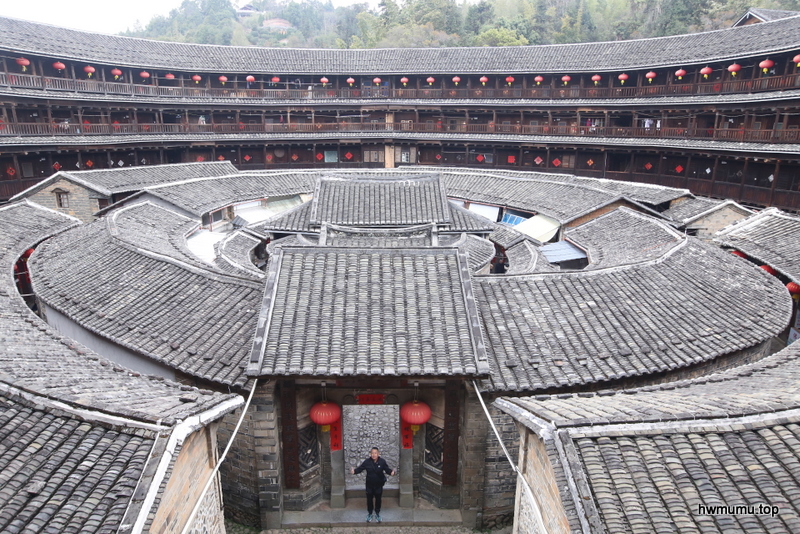

第一站侨福楼,坐落在福建省龙岩市永定区高头乡高北村西北部,始建于1962年。圆形土楼,坐北朝南。

为什么取“侨福”二字?侨福楼楼主江真麟说:“这座楼是在我手上建成的,叫‘侨福’是因为建造这座楼用的是华侨的钱,它承载的是家乡的福。”江真麟的父辈早年迁居缅甸经商,1942年因为日军南下缅甸,13岁的江真麟逃难回到福建,与家族的人住在承启楼中。江真麟家的几个海外兄弟(江真龙、江真虎、江真亮以及过继到江家的江万芳)有钱之后不断寄钱给江真麟,从1962年开始,经过3年时间的外部建造和2年时间的内部装潢,由江真麟设计的侨福楼落成,共花费了约9万元人民币。整个楼有3层,直径45米,每层30个房间,共有90个房间。

楼里面有洗手间(独一份,其他早期的土楼都没有)、防火水池、冬暖夏凉的井水,楼梯有转角,这样方便上下挑东西;建造牢固,采光好。

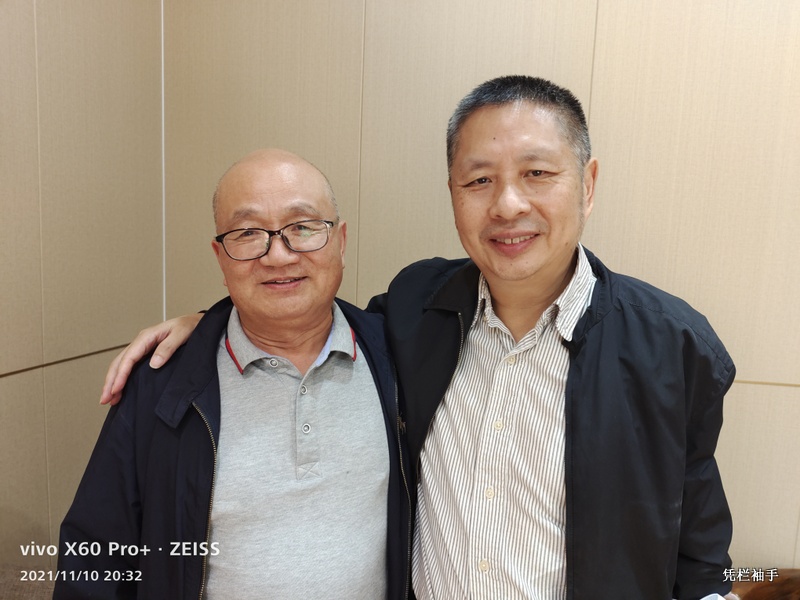

江导指着照片说:“这是我三爷爷,也即楼主的父亲、母亲,这是他家4个兄弟……这是他大哥的10个子女,‘九龙一凤’,9个儿子,1个女儿,他们全家在美国,5个儿子和1个女儿都念了博士,这5个儿子又娶了5个博士媳妇,这样他家一共有11个博士。”这就是福侨楼美称博士楼的来历。江导最后说——带你们见见我的三爷爷。

导游的三爷爷就是楼主江真麟,96岁了,还每天来楼里和游客互动;早些年,他都是亲自上阵讲解的,现在,随着年龄的增长,估计有些乏了。

承启楼,是高头江姓第十五世祖江集成(1635年-1719年)所建,明崇祯元年(1628年)破土动工。花了81年时间,于清康熙四十八年(1709年)建成。修建承启楼期间,在建楼夯墙时,天公作美,都是理想的好天气,为感谢老天帮忙, 当地人又把它叫做“天助楼”。康熙年间楼主江集成的裔孙作过重新修建而更名为“承启楼。1981年,承启楼被收入中国名胜辞典,号称“土楼王”。

这是江导拍的,她说给大家拍最佳取景。后来,离开前发现有这么一张照片,10块问我要不要,才发现这是一个局。既然已经入局,就要吧。

承启楼大门对联:“承前祖德勤和俭,启后孙谋读与耕”。“承启楼”的楼名,由出生在此楼的中山大学著名教授江静波教授题写。

跨入楼门,隔着一段约十米的过道,环形围墙的中央,耸起一道砖瓦结构的门庭,这是二门,对联上写道:“承前启后尽阅人间春色,继往开来饱览世纪风光”。

江导在三门前讲解。“笔花庐”,这是国民政府主席林森的字。1942年,楼主之一江亚醒向同学林森介绍承启楼人才辈出的情况(一百多年间,该楼出了32名进士、举人,人才遍及东南亚国家)后,恳请林森为承启楼题词。林森也是福建人,便提写“笔花庐”,寓意“妙笔生花之庐”。

据说,笔花庐曾经摆放过承启楼的传世之宝——楠木寿屏,由12扇楠木板连接而成,是乾隆19年(1754年),承启楼创建者江集成次子江建镛7旬寿辰时,朝中尚书、京城太学士们合赠的。

中心是祖堂。三环楼就像三员大将紧紧守护着祖堂。这就是土楼大王的威仪,庄重而又壮观。祖堂是全楼的议事厅,也是观音堂。客家人为了安身立命,每逢农历初一、十五,楼主都要在这里进香祈福。

外环楼高四层,每层用抬梁式木构架镶嵌泥砖分隔成72开间;第一、二层外墙不开窗,只在内墙开一小窗,从天井采光;一层是灶房,二层是禾仓;三、四层是卧室;各层都有一条内向挑出的环形通道,并有四道楼梯,对称分布于楼内四个方向。

外环大门厅的左右、两侧门的南侧及中轴线后端连外墙处,各夯子墙至四层作隔墙。门、梯和后端的子墙,将外环分为八卦,每卦8间,共64间(含4个楼梯间,不含3个门),全楼平面布局与《易经》先天六十四卦图的太极、两仪、三元、四象、八卦、六十四卦相呼应。

江导说一共四房,每房占一个楼梯,从这个柱子到前面那个柱子是三房的,也就是她的家;分配时是抽签决定的,一抽定终身。

第二环楼两层,每层40个房间。一层是会客厅,也是宴请客人的地方,二层是客人住宿的房间,说明客家人热情好客。后来人口增多,大都改作厨房、饭厅或住房。

第三环楼为单层,有32个房间。古代是女子读书的地方。古代重男轻女,女子是不能到楼外祠堂读书的。不过当时承启楼的女子能有受教育的机会确实很不简单。说明客家人对教育的重视。

20块一张,还是不错的。加上前面在门外那张一共30,有位团友耍小聪明,先说不要,后来说五折给他,被江导怼回去了,说要还给摄影师。

承启楼有“圆楼之王”的美誉,是永定客家土楼群——高北土楼群的组成部分, 规模巨大,造型奇特,古色古香,充满浓郁的乡土气息。“高四层,楼四圈,上上下下四百间;圆中圆,圈套圈,历经沧桑三百年”。1986年,中国邮电部发行了一套“中国民居”邮票,其中面值1元的福建民居就是一座环环相连的土楼,这座土楼就是承启楼,承启楼是一座城堡—— 一座家族之城。邮票是“国家的名片”,影响力深远。

承启楼东面是世泽楼,西面紧邻侨福楼,楼与楼之间通过青石路相通。各座土楼分别有一条青石路通到楼后的总干道,一直延伸到后山腰。世泽楼坐北朝南,紧邻承启楼,两楼相距不过十多米之遥,楼顶屋檐方圆结合,形成“方圆一线天”式的景观具观赏性。

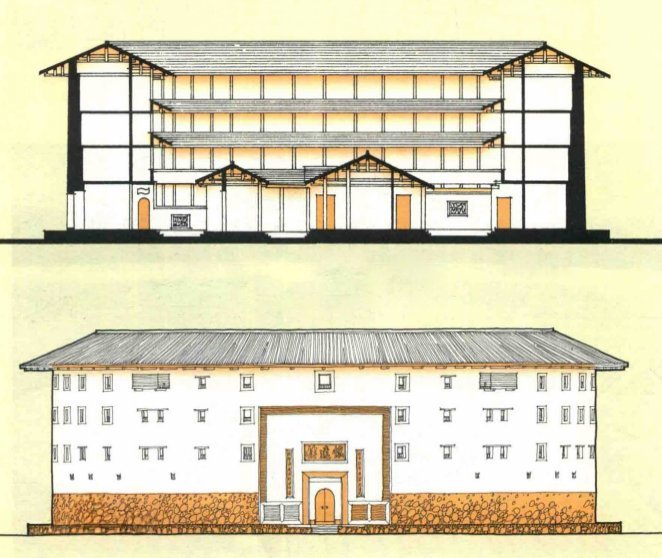

世泽楼坐落在西北部,承启楼东侧,为长方形土楼,建于明嘉靖四十四年(1565),坐北朝南,占地约5100平方米。高4层。宽40.8米,11开间;长41.2米,12开间。每层38开间。主墙厚1.6米,一、二层不开窗。一、四层为内通廊式,二、三层四面各有两间伸至回廊外边,不能相通。二层以上不设厅堂。楼内侧每隔一间以生土墙承重,每两间之间以土坯砖相隔。中厅已废,两侧为石木或土木结构单层厢房。后厅为祖堂,上方悬挂匾额“邦家之光”。全楼设4道楼梯、1座大门,内院两边各有1口水井。大门口地面有鹅卵石铺成的古代钱币模型,它象征着招财进宝之意。楼内一门、二井、三堂、四梯,设计合理,完全符合家族群居的特点。

世泽即“世世代代恩泽”的意思。楼门石刻对联为:“世传勿替家声远,泽本遗风椒衍长”。

世泽楼民国十八年(1929年)毁于战火,民国二十年(1931年)按原状重建。那时楼主担任厦门侨务局长,建这座楼是给他家乡的亲属居住,他每年也回来住一段时间。

民国十年(1921年)这座楼的中厅和部分木结构毁于战火,后来中厅没再修复。两侧是石木或土木结构单层厢房。

世泽楼前面的地势比较低,而且不够宽阔,所以楼主特意在楼外建围墙和大门,以免财富外流。

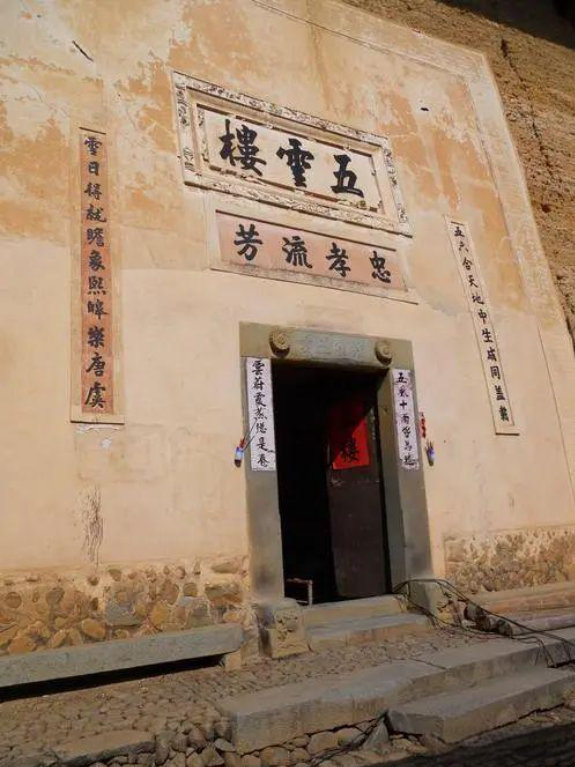

五云楼坐落在世泽楼东侧,建于明朝永乐年间(1360-1424)。长方形土楼,坐北朝南,占地约3600平方米,无石砌墙基。

五云楼高4层,面阔25.8米,9开间,进深24.3米,11开间,底层外墙厚1.3米,每层40开间。全楼设一个大门,4道楼梯,门外以矮墙围合天井形成一个院落,外大门正对楼门。内通廊式,前后为歇山顶,两侧为悬山顶。 该楼中轴线自南而北依次为外大门、门坪、楼门、门厅、天井、中厅、天井、后厅。中厅为口字形,单层,中为天井,南、北面各开一门,东、西面各开一旁门,4个门各通一砖墙巷道,把楼内分隔成4个小院落。楼内东西两侧各有一口水井。

该楼原高3层,公元17世纪(清代初)由承启楼建造者江集成购得,扩建为4层。

五云楼完全的按照易经八卦而建,四季堂里面气温分四个不同阶段,非常神奇。

大门对联:“五六合天地中生成同盖载,云日得就瞻象熙皋乐唐虞;横批是:忠孝流芳。”

中门对联:“翰墨皆真趣 ,山川多古情。”

正厅中堂对联:“家佩诗书乡佩德筹添七裏遥看海屋涌文澜,入敦孝友出敦仁庆集一堂已见瑶堦成玉笋。”

后堂有一幅十二生肖联;“怀龙虎风云志 做牛马精神事 左方右圆 吾佛吾肖 开三羊五猪长城泰世,文兔狗狡黠道 章蛇鼠沆瀣窝 双股仁义 上兵矛盾 循杀鸡猴看墨侠良规 。”

喜气洋洋的高北。

中午是“土楼宴”。

下午第一站,怀远楼,位于福建省漳州市南靖县梅林镇坎下村,建于清光绪三十一年(1905)至清宣统元年(1909年),楼主简氏开基祖简德润从永定培丰镇洪源村迁来。怀远楼占地1384.7平方米,建筑面积3468平方米。

怀远楼系圆形土楼,直径38米,由外环楼和中心祖堂组成,高4层,每层 34开间,共136间,有4道楼梯。怀远楼是南靖圆楼中保存较完好、较具文化内涵的双环形圆土楼,墙面光滑无剥落,是福建土楼中内通廊式圆楼的典型代表,也是“客家土楼营造技艺”杰出的代表作品。

怀远楼大门朝南,整座建筑由直径38米的环形土楼和中央圆形祖堂两部分组成。环形土楼高四层,外围土墙为夯土墙,其余部分为木穿斗构架。环周共34个开间、4部楼梯沿圆环均匀分布。除门厅所在的开间为敞厅外,每层有29个房间。

怀远楼外围直径38米,内部为同心圆形的中央祖堂。建筑外围的墙体厚度达到1.3米,夯土建造,内部是紧邻土墙的木穿斗构架楼房。环楼高四层,首层用作厨房、餐厅,二层是谷仓,三、四层才是卧房。卧房的走廊一侧宽2.6米,外墙侧宽 3.1 米,进深 3.35 米,面积不到10平方米。全楼所有卧房大小相同不分老少尊卑,一律平等。宽1.2米的走马廊设在楼层的内部二至四层,用于联通各个房间。第三、四层的走马廊外侧设腰檐避雨,檐下空间可以用于储物。怀远楼内部设置4部公共楼梯用于联系上下楼层。

整座圆楼只设一座大门,门上巨大匾额上书“怀远楼”,两侧是藏头联“怀以德敦以仁藉此修齐遵祖训,远而山近而水凭兹灵秀育人文”。

怀远楼内环为诗礼庭,石刻楹联:‘诗书教子诏谋远,礼让传家衍庆长’。

诗礼庭内的‘斯是室’是祖堂兼书斋,雕梁画栋,异常精致,屋檐下木雕彩绘花草走兽、书卷饰物,惟妙惟肖,两侧的木窗缕雕九只龙纹,形态各异栩栩如生。正堂两边镌刻镏金楹联:“斯堂讵为游观计敦书开耳目,是室何嫌隘惟思尚德课儿孙。”

10块钱上楼,我上了。

怀远楼有着严密的防御系统,厚实的外墙和墙上的射击枪眼时时守护着楼内的安全。四层的外墙高12.28米,底层厚1.3米,卵石墙角高达2.5 米,其上为生土夯筑而成。外墙的一、二层不开窗,三、四层开窗,但面积小。全楼唯一的大门设有门闩。门洞上方设置三根竹筒用于灌水,紧急情况时形成水幕抵御外来的火攻。此外,圆楼的第四层外墙之上还有四个出挑的砖砌瞭望台,互为犄角,并留有向外射击的枪眼。

怀远楼外环土楼设有四种防御设施,即防盗、防匪、防火、防水。防盗:它一层楼外墙石基高、厚,土墙不开窗,只有一个大门出入,门扇还钉上铁皮,门内设有大门闩;防匪:楼的顶层四个方向设有瞭望台、射击口,可打击匪夷;防火:楼内设有水井,大门上设有水槽,二楼设有三个灌水洞,可有效防御火攻:防水:楼基用大鹅卵石与三合土垒砌至最高洪水位以上,楼内有排涝沟可防水灾。

圆楼中央祖堂、书斋共处一室,也是圆形布置。祖堂是全楼的公共中心和精神核心,却又透着典雅古朴的书香气息。外围的环楼与同心圆的祖堂之间是环形的内院,并以矮墙分隔,是充满人情味和生活气息的公共空间。

福余堂就剩下门了,对联:“福荫长垂家室乐,余怀唯愿子孙贤。”

前面就是钟兴楼——福建土楼之光文化园,位于南靖县梅林镇坎下村,是一个以保护、弘扬、传承土楼文化为宗旨的博物馆。

钟兴楼始建于1926年,为当时在缅甸经商的简石岩先生和时任民兵团二团区营长简昌时先生合资兴建。取名为“钟兴”,“钟灵定得乾坤助,兴物勿忘雨露恩”,一是感恩在远洋谋生寄钱建土楼的主人,第二层含义是来源“钟”,繁体字为“鐘”,意味着钱财人丁兴旺之意。

钟兴楼为方形土楼,楼高4层,每层34间,共136间,楼间各半,坐东北朝西南,为通廊式方楼,设4部楼梯,一个大门,一口水井,占地而职1386平方米,建筑面积2732平方米。当时建造时地表为淤泥混地,为了清理地基花费了将近3年的时间,特地从广东饶平请工人到山上砍松木,以松木打地基,墙基用大河卵石和三合上(石灰、黏上和细沙)磊筑有3米多高。

钟兴楼只设一个大门,厚厚的门板上钉有铁皮,主要是为了防止敌人用枪支的攻击,铁皮能够有效的防止子弹的穿射力,只要大门紧闭就能够成功的保护土楼。大门上方有一副门圈,门圈下凸出一铁块,门圈既可当拉手用,又可敲击铁块发出响声,若是有做人的突袭则可以作为报警使用。

大门顶上刻有“钟兴楼”三个大字,两侧对联是:“钟灵定得乾坤助,兴物勿忘雨露恩”,门顶上方墙壁设有三个套进竹筒的灌水孔,以前这里的土匪攻楼喜欢放火烧门,这时土楼内防守的人只要不停地在楼上往三个灌水口里加水,水顺着注水口往大门流下,就可将火浇灭。

从现场遗留痕迹来看,这里以前应该是做过类似人民公社的机构。

院子里有个提线木偶舞台,可以体验一下。

在木偶舞台对面就是摆满了瓦猫的锥形台子。

瓦猫是一种置于屋脊正中处的瓦制饰物,因其形象颇似家猫而得名。然而,瓦猫的原义并非普通的猫,而是能食鬼的老虎。在中国传统文化中,猫的形象常常与辟邪、镇宅联系在一起。瓦猫的造型通常咧着嘴,尖牙外露,面目狰狞,这种设计寓意着“寓虎为猫”,用以辟邪。

瓦猫的历史可以追溯到古代的建筑装饰传统。其起源与秦汉时期的中原文化、昆仑文化有关,是中原屋脊兽文化与云南等地虎图腾崇拜的交融。在云南,瓦猫已有数百年的历史,广泛分布于云南昆明、呈贡、玉溪、曲靖、楚雄、大理、文山等地。随着时间的推移,瓦猫的使用逐渐从云南扩展到福建、云南等地的民居建筑中。

在土楼之光文化园博物馆的瞭望台上看怀远楼。

博物馆里的镇馆之宝——舍利子的水晶棺,标注是晋朝(265-420年)。

舍利塔、为安置舍利子的空间、建筑或器具,信徒则称之为佛塔。此件舍利塔呈棺材的样式(长19厘米宽9.5厘米,高10厘米不含底座),以水晶为材质,上盖呈梯形,下承矩形长棺、中央安置舍利子,水晶的化学稳定性相当好,硬度很大,其摩氏硬度为7,相当于钢锉一般坚硬。这些决定了水晶不会腐烂变质,容易保存,具有良好的耐久性。古代中国将得道高僧的舍利子安置在高塔内,如今则多为文化古迹。本件舍利塔虽然小巧,不如诸多名塔宝刹庄严大气,但仍为难得留存于世的珍贵古物,更受佛教信徒的礼重。

我小时候在周铺就用过类似的煤油灯,边上那个是汽灯,特别亮。

以前结婚彩礼“三转一响带咔嚓”中的缝纫机,现在也成了古物。

从博物馆出来继续前行,这是仰峰楼,门联“仰思祖武绳还爱为忠为孝昌门第,峰拱人文起便须必读必耕振家声”。

这个房子上的土砖让我想起改革开放前的周铺,那里有许多房子就是用这种砖做的。

终于看到了云水谣的古榕树,类似这样的古榕在这里共有12棵。

云水谣有两棵相邻的大榕树,树龄六百多年,是当地的地标。一棵是丈夫去外地谋生前,夫妻共同手植。另一棵是40年后丈夫回家后,夫妻共同手植,所以这两棵榕树被称为夫妻树,是二人白头偕老忠贞不渝的见证。

云水谣原名“长教”,地处漳州市南靖县境内,后来据说是因电影《云水谣》而改名“云水谣”。由于小镇风景优美,人文环境深厚,除《云水谣》,还有很多其他电影也在此取景拍摄,甚至是比《云水谣》更早,如《寻找远方的家园》、《沧海百年》等。

榕树下还有一条延伸远方的古道,据考证,是长汀府(龙岩市)通往漳州府(漳州市)的必经之路。古道旁,有一排两层老式砖木结构房屋,即为云水谣古镇,镇上的老街市已有数百年历史,街头巷尾的老商铺大多还保留着木板代墙的特点。

溁洄主要用来形容水回旋的样子。可以形容一个清澈而缭绕的河流,一片碧波荡漾的河流和美丽的风景。例如,白居易在他的《浣溪沙·梦后楼台高锁》中写到了“溁洄清波晴方好”的景象。溁洄还被用来比喻一种流动的情绪或思想,如辛弃疾就曾经用 “世路如溁波,何时得见曹孟德” 来表达自己对曹操的怀念和敬仰之情。

因此,这户人家是读书人。

下午四点有场演出,可惜我们等不了,要继续前行。

戏台前的是隆兴楼。位于南靖县官洋村,始建于清康熙五十九年(1720年)。这座楼是由云水谣简氏十三代孙简次水所建。该楼就地取材,以石为基,以劣生土为主要原料,分层交错夯筑,配上竹木作墙骨牵拉,丁字交叉处则用木定型锚固。

翠美楼。该楼位于梅林镇璞山村,也是简氏家族修建的,始建于1930年,平面呈圆型,通廊式。屋顶双坡顶,盖灰瓦。楼外直径38.22米,内径28.3米,通高13米,占地面积1438平方米。坐北朝南,高四层,每层34间房屋,共136间。墙基为大河卵石干砌,厚1.27米,高0.8米,墙基上的泥墙全部夯生土。楼内共设4部楼梯。大门朝南开,为拱形,用花岗岩砌成,门槛外设石门礅一对。楼正中挖圆水井一口,用鹅卵石围砌而成。大门上方第五层有凸出的木质阳台。

进士楼。简氏家族建。1908年遭洪水冲毁,1931年由简协邦、简放林两人共同重建,原名德和楼,现名进士楼、白土楼。

进士楼平面呈长方形,通廊,屋顶人字坡,布灰瓦。楼体长38.65米,进深26.75米,高13.42米,占地面积985.98平方米。坐西向东,高四层,每层30间房屋,共120间。墙基为大河卵石干砌,厚1.02米,上夯生土。台基高0.3米。楼内共设4部楼梯。大门为竖长方形,用花岗岩石砌成,上方刻有五星图案及写有”毛主席万岁”标语(系上世纪60一70年代刻写)。楼内正中挖水井一眼。

和贵楼又称山脚楼,位于南靖县梅林镇璞山村,跟南靖县城53千米。建于清代雍正十年,是由简次屏公建造的,总投资一万五千两银子,是座占地1547平方米,是南靖最高的土楼。和贵楼是闽西南众多方形土楼的典型代表,有着“天下第一奇楼”的美称,是“客家土楼营造技艺”杰出的代表作品。这座土楼建在沼泽地上,用200多根松木打桩、铺垫,历经200多年仍坚固稳定,保存完好。

闽西南地区流传着一句古老的谚语:“厝包楼儿孙贤,楼包厝儿孙富。”这句谚语深刻地反映了当地人对和谐居住环境的追求。和贵楼的设计便体现了这一理念,其独特之处在于门外的单层厝围绕成11米深的前院。

楼内则巧妙地布置了一座单层三间一堂的学堂。这种“厝包楼、楼包厝”的巧妙设计,不仅为和贵楼的居民提供了安居乐业的希望,更在世代相传中寄托了人们对富贵长久、耕读传家的美好期许。

大门两侧的对联:“和亲既康禄,贵子共贤孙。”

和贵楼建于清朝雍正十年(1732年),由当地简次屏族人所建,坐西朝东,分为五层,每层28个房间,共140个房间,建筑面积6450平方米,楼正中开一个大门,东西南北四方各设有一个楼梯道,方便土楼人家通行。

和贵楼高五层,21.5米,别小看这个数字,这是个“世界之最”,也就是说和贵楼是已知的所有福建土楼里个头最高的,此为一奇。

据说当初选址建楼,开始并未发现这是块沼泽地,楼建了一层,忽然整层楼像沉船一样,慢慢下沉到了烂地里,建楼的简姓族人无可奈何,只好在下沉的楼墙上打了100多立方米的排桩,他们觉得地基这下牢固了,就从头开始夯墙,建起了一座五层高的方楼。他们似乎很有把握,从不担心大楼会倾斜或者下沉,果然两百多年来,和贵楼固若金汤,风雨不动安如山。你在楼中学堂的小天井用铁线往地里插,一口气可以插进5米多深,拔出铁线,则可见铁线上有淤泥的痕迹,你如果在这里跺跺脚,天井整片的卵石便会涟漪般震动,此为第二奇。

和贵楼的第三奇,即楼中两口水井,相距十八米,井水水位均高出地面,左边那口井,清亮如镜,水质甜美,井中几条红鲤鱼翩翩游动,有如精灵。

而右边那口井却混浊发黄,污秽不堪,完全不能饮用。这是由于两口井材料构造的不同造成的奇特景观。由于沼泽地浅层是腐烂的沼泽水,而深层是可饮用的地下水。所以在设计时都将两口井打到了地下水层。但是,清水井是由水泥砌成,而浊水井是由小圆石堆砌而成。这就导致了清水井壁缝隙较少,而浊水井壁缝隙较大。而两口井在通过沼泽水层时大量沼泽水渗入浊水井导致其浑浊有毒,而清水井却没有太多渗入所以可以饮用。

楼里曾涌现出简逢泰、简羡强等杰出人物,民国时期更是诞生了国军总司令简国瑞。

导游说此楼曾经被攻破过,方法是在后面山上用火攻。正面墙上的两条裂缝就是楼毁后维修重建的痕迹,新旧土搞不到一起去。这是最后一站,之后到旁边停车场坐大巴回厦门。

2月23日下午3:25在厦门北坐D3131到漳州,只要20分钟。之后坐大巴到达漳州古城南门。

延安南路是旧漳州城的中心地段,从中山公园东门至台湾路口段旧称马坪街,往南旧称断蛙池,它全长766米,宽8米。是旧漳州最宽的马路。民国八年(1919年)陈炯明率军进漳建立护法区时,拆城墙修马路,从修文西路口往南路段都是骑楼建筑,当时陈炯明特地将黎元洪(民国第三任总统)授予的“定威将军”的称号用来命名此路,将马坪街段称定威北路,往南断蛙池段称定威南路。北伐胜利后,民国政府将定威南、北路合并改称为三民路,解放后,人民政府将三民路改称为延安路。1954年拓通延安北路后,改延安路为延安南路至今。

大街上有美女弹琴,我尽管拖着箱子,还是要驻足欣赏。

这条路从古至今是漳州的一条主干道,是商业命脉之一,两旁布满了各式各样的店。明末清初,这一带有十多家金银店铺,号称漳州金铺第一街,解放前旧中国的中央银行、农民银行、交通银行三大国家金融机构均在此设立办事处或分支机构,除此之外,许多漳州之首出现在这条路,如:漳州第一家银庄公会、第一家地方银行“漳州农工行”、第一家发行纸币的地方银行、第一家照相馆、第一家铅印报刊、第一家电话公司、第一家与中央红军打交道的华侨商店(陈嘉庚开的胶鞋店)、第一条水泥路、第一家长途汽车股份公司、第一家国有书店、第一家冰棒厂、第一家皮鞋店等,还有,漳州东方印务厂、漳州古宋印刷厂以及令郎满目的各色小百货,形成热闹繁华的市场景象。

找了半天,先是在延安南路上,见有一家不错,进去问价,答曰古城里没有便宜的,要三四百,我就在网上找,发现了离古城南门不远的巷遇。

看房后,和老板聊价格,说是今天这么晚了,还没租出去,才给个特价,不能再更便宜了,最后聊到了150,就住下了。这是我在福建第一次住在厝里,而且,还是在古城里。

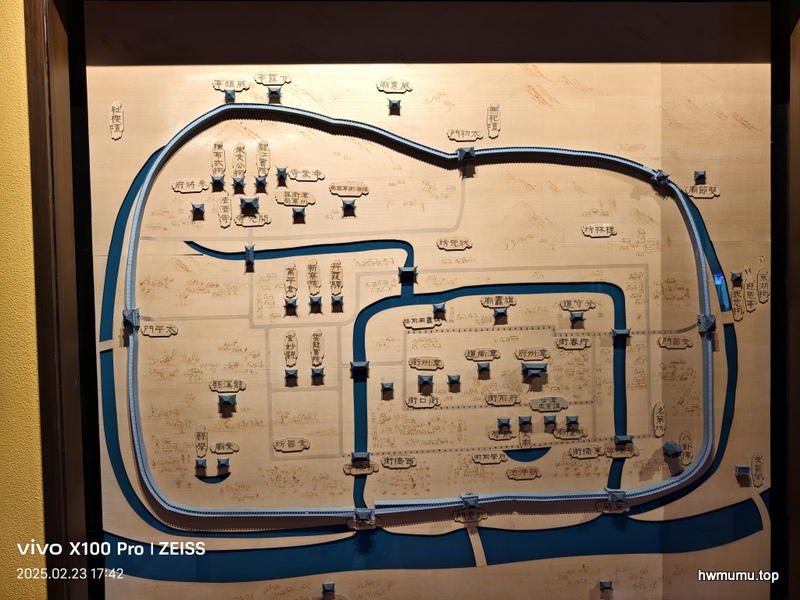

漳州古城自唐代以来即为州、郡、路、府之治所,现存老城区面积约0.86平方千米,仍较完整地保留着唐宋以来“枕三台、襟两河”的自然风貌和“以河为城、以桥为门”的筑城型制以及九街十三巷的街道格局。

漳州城始建于唐代,唐睿宗垂拱二年(686年),朝廷因平乱、靖边之需设立漳州郡,治所在漳浦县,这为漳州建制之始。唐德宗贞元二年(786年),漳州府治从漳浦迁入龙溪县登高山麓桂林村(今漳州市芗城区),这是漳州城市之始。

宋代,漳州开始筑土为子城,周围四里,开六门。宋真宗咸平二年(999年),浚濠环抱子城,此为宋河的来历。大中祥符六年(1013年),在城西南角开水门,城内可以通舟楫,围木栅为外城,周围十五里。南宋绍兴年间(1151—1162年),毁子城,将东、西、北三面改筑为土城,开浚外濠,在子城西北增加一条河道入濠,与原子城濠一起用作城内的主要排水渠道。南宋绍定三年,城墙改为石砌,开七门。

元代,漳州城市收缩,东西北三面城墙内缩,开四门,环城浚濠。城内濠通过二个水闸排入南外濠。

清顺治十三年(1656年),重筑城墙,规制与元代相同。

民国七年(1918年)4月,陈炯明兵分三路攻闽,于9月1日进占漳州,建立起直辖闽西南27个县的闽南护法区(早称福建护法区)。占据闽南护法区期间,以西方发达国家为楷模,以崭新的观念规划和建设城市。他任命周醒南为工务局长负责漳州城市建设。周醒南负责对漳州古城进行了改造,首期工程便拆除了漳州城墙,利用拆下的城墙石砌筑沿南门溪北岸的驳岸、码头。同时拓宽道路,铺砌石板路面,整饬沿街店面。此外,周醒南还将原来的漳州府衙和府仓拆除,建立漳州第一公园。从此基本奠定了古城现今的主要格局。

漳州古城记忆馆位于古城延安北路56号,是一座记录漳州发展历程、文物古迹和保护规划建设的文化展示馆。

和泉州一样,漳州也搞这个。

闽南革命烈士纪念碑,中山公园内南面东隅,坐东朝西,系1956年8 月龙溪地区行政公署为纪念献身于中国人民解放事业的闽南革命烈士而建。纪念碑上由漳州名匠李明月以钢筋水泥雕塑了身着军装、肩背竹笠、手持步枪的红军战士形象,身高3.2米,座为大圆柱形,柱高4.65米, 柱周长7米。碑座正面上书”闽南革命烈士纪念碑”, 下写”一九五六年八月立”, 底座为三级八角形状的水磨板,四向为八级石阶,周围筑石栏杆,外围种绿篱。整座建筑物及环境,庄重肃穆,总占地面积1458平方米。

中山纪念亭,在中山公园旧府署左侧,民国8年,粤军陈炯明立《漳州公园记》碑。民国16年元月,北伐军废陈炯明碑文,另镌何应钦的《漳州中山公园记》和孙中山的《总理遗训》。

中山公园原为漳州府治旧址,民国元年,改为龙溪县署。1919年,援闽粤军开辟闽南护法区,改龙溪县署为漳州第一公园。清光绪《漳州府志》卷五载:“漳州府署在府城南,唐贞元二年(786年)徙州治于龙溪即今治也,元为路,明为府。”千余年来,此处一直是漳州的州、路、府署所在地。宋绍熙元年(1190年)朱熹知漳州,故此址有“紫阳古署”之称。原堂高7丈,雄冠一时。府衙历代屡有废兴,“康熙五十二年(1713年)复建二堂、川堂及仰文楼”。府署原范围甚大,今存衙署及仰文楼址,可见旧墙厚达1.2米,砖、石用材俱大,系府衙古制。

中山公园1918年10月始建,1919年11月建成,原名漳州第一公园,1927年元月,北伐军东路军将其更名漳州中山公园。

1996年投资500余万元,增设中山广场,树立孙中山像,使历经百年的老公园重焕光彩。

在公园正门50余米处立有“自由、平等、博爱、互助”四方碑。碑文:东面“博爱”两字(楷书),是孙中山所题;西面“互助”两字(楷书),是陈炯明所写;南面“平等”两字(隶书),汪精卫所写;北面“自由”两字(篆书)为章炳麟所写。

漳州古城魁星文化中心利用重新修建的魁星阁打造而成,坐落于漳州芗城澎湖路3号,占地面积1380平方米,总建筑面积1200平方米。建筑包括前厅、护厝及游廊,主楼为两层传统砖木结构。一层主祀文昌星君,二层供奉魁星,南北护厝设有文化展厅,西护厝则设有“芝山讲坛”。

漳州木偶艺术展示馆。

小衣服还是蛮可爱的。

文庙前的夜晚。

手绘头像,打的招牌是——卖头。

观众很有带入感,看你像不像。两位同时画,各画各的。

尚书探花坊,俗称“林尚书牌楼”,位于香港路双门顶,系明万历三十三年(1605年)嘉靖探花、南京礼部尚书、国史副总裁林士章所建。坊面宽8米高11米,坐北朝南。正楼檐下立“恩荣”竖匾。中层匾额分刻楷书“尚书”、探花”大字。梁枋装饰飞龙浮雕及镂雕卷龙雀替。

三世宰贰坊,俗称“蒋侍郎牌楼”,位于香港路双门顶,在尚书探花坊北29米。系万历四十七年(1619年)万历进士、南吏部右侍郎蒋盂育及其父蒋玉山、祖父蒋相所建、坊坐北朝南,面宽8.09米.高11米,正楼檐下立“恩荣竖匾”。四角以圆雕力士支撑坊顶。正匾两面分镌楷书“三世宰贰”、“两京敭(同“扬”)历”。

徐竹初,男,1938年10月出生,汉族,福建省漳州市人,第一批国家级非物质文化遗产项目漳州木偶头雕刻代表性传承人,享受国务院政府特殊津贴专家,中国艺术研究院民间艺术创作研究员。

2022年12月31日,著名木偶雕刻艺术家,徐家木偶第六代传人徐竹初因年迈去世,享年85岁。

漳州市天主教堂始建于清光绪十六年(1890年),占地 约666.7平方米,建筑风格为罗马式,是当时漳州城内最漂亮的西式建筑,也是当时闽南各府县最大的天主教堂。

汪春源故居位于漳州市区振成巷,现门牌号11号。老漳州人有称为汪宅的,也有称为进士第的,总占地面积近900平方米。有内外两重大门。外大门硬山顶,内凹,闽南人称塌寿门,门框为烟炙砖砌,有闽南特色。大门内是一个大石埕(闽南人对院子的称呼),西后侧植有大树,树下有石桌石凳。内大门并不对着外大门,而是偏东。内大门悬山顶,燕尾脊,两侧墙上各有一满月形圆窗,窗芯砌烟炙砖工字纹,也很有闽南民居特色。

汪春源(1869—1923),字杏泉,又字少羲,晚年自署柳塘,出生于台南安平柱仔巷街,父亲汪翁牛,母亲吴氏凤。受业于名儒黄子及、李占五、施士洁,1882年于县、府试列邑庠生,为知县祁征祥所提携,学业大进。1886年由曾任台湾巡抚的唐景崧选入海东书院,和丘逢甲(台湾著名诗人)、许南英(现代著名作家许地山之父)等人同窗攻读,一同加入海东吟社把酒赋诗,这一年他才16岁。1888年,他和丘逢甲到福州赶举,同榜高中。

汪春源作为1895年反对割台议和的 “公车上书第一人” 和1903年清朝末次科举考试三甲第120名的台湾最后一位进士,享有史上正数第一和倒数第一这样两个第一,无疑是中国近代史上如雷贯耳的名人。

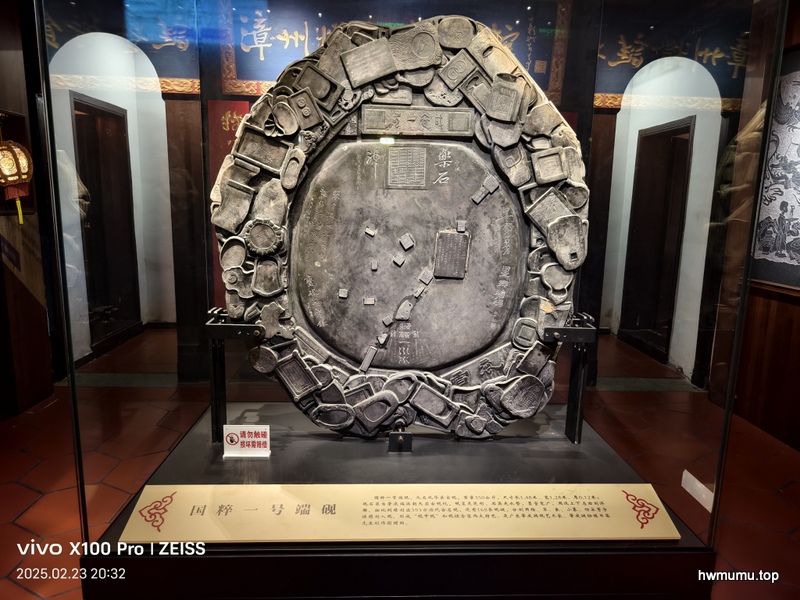

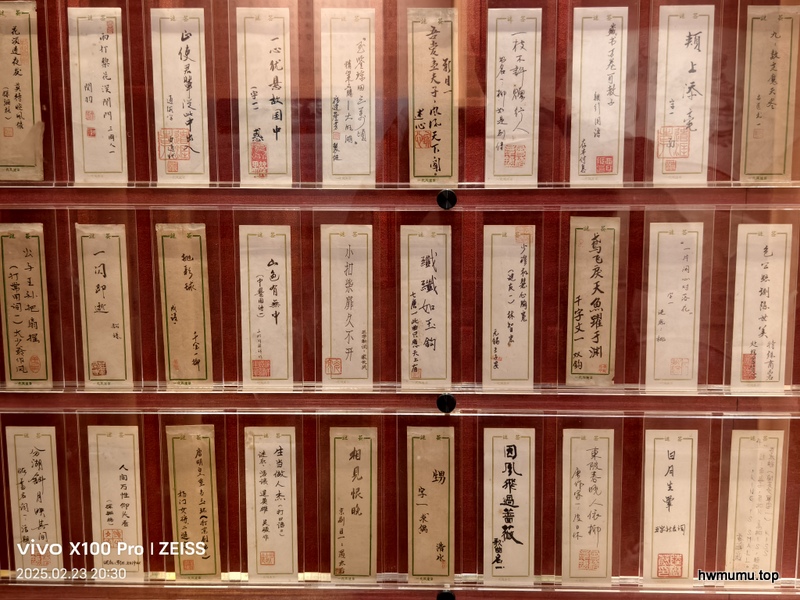

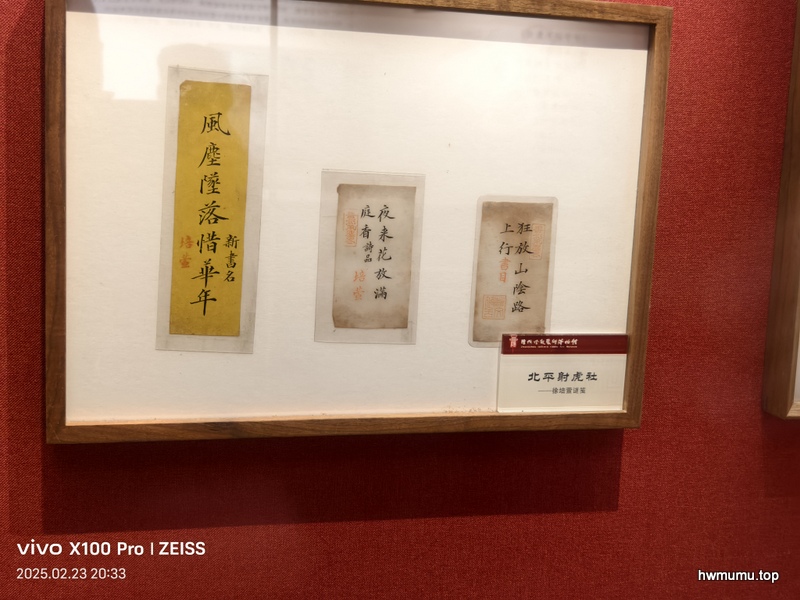

漳州灯谜艺术博物馆创建于1992年春,原名漳州灯谜艺术馆,初址在芗城区文化馆旧址四楼,1999年元宵节迁至漳州标志性建筑威镇阁,2000年1月被中华灯谜学术委员会命名为“中华灯谜艺术馆”,2012年11月迁入漳州古城台湾路漳南道巷。博物馆面积约250平方米,分谜史、谜城、谜艺三个部分,馆内收藏有古今中外灯谜资料、历代谜家简要事迹碑刻、海内外重要灯谜活动碑刻、谜圣张起南和谜贤高伯瑜半身铜像、印章谜、名人手书谜等珍品,计古今中外灯谜资料3万多件。其中,张超南撰、张起南书之“山辉书屋”楠木楹联、高伯瑜捐献的毕生珍藏历代谜书古籍、陈日荣捐献的国粹一号端砚被视为“镇馆三宝”。漳州灯谜馆是海内外第一个灯谜艺术馆,也是迄今海内外收藏灯谜资料最多的灯谜馆,在灯谜界占有重要地位。

国粹一号端砚。

我一个都猜不出来。

还是猜不出来。

通元庙(侍王府)。 1864年10月14日,太平天国侍王李世贤率领余部攻占了漳州,并将他们的据点设在龙眼营的通元庙。据说,李世贤曾在此庙的后殿二楼上居住,直到次年5月才撤离漳州。因此,通元庙也被称为“侍王府”。

通元庙始建于明朝,建筑结构为面阔三间、进深三间,天井带两廊。正殿内供奉着广惠尊王、谢府四位元帅,以及开漳圣王陈元光和观音菩萨。后殿设有天井,左右两侧各有房间。庙内悬挂着“威镇南漳”的匾额,但寺庙内的多处石柱刻字已被毁坏。

我住的巷遇就在这附近,我下午按网上地址导航找到这里,看不到巷遇,就给老板打电话,经指点后才找到。

巷遇二楼拐角的布置。刚才出门时,发现这里有两位女孩喝茶聊天。

漳州文庙,屡经兴废,见证了中华传统文化在漳州源远流长,成为漳州历史文化名城的代表性建筑之一,“德配天地”与“道冠古今”这两座古牌坊矗立在文庙的大门前。

漳州文庙坐北朝南,现有占地面积约6000平方米,总建筑面积2600平方米。原有古代建筑物,如明伦堂、泮池、棂星门等已毁,现大门以内中轴线上依次为戟门、丹墀、月台、大成殿,两旁为东西两庑及敬一亭等。戟门面阔九间,进深二间。东西两庑面阔各八间,进深各二间。

据清乾隆《漳州府志》载,北宋庆历四年(1044年)建,政和二年(1112年)移于州左,南宋绍兴九年(1139年)复故址。历史上,朱熹、郑成功、黄道周都曾到此庙祭祀孔子;南宋建炎年间(1127-1130年),孔子后裔避兵入漳,居住于此,其子孙世代相传住于庙内直至明正德年间。明、清两代及民国时期,屡有修葺。

漳州文庙具有很高的古文化和历史文物价值,是漳州文化发展史重要的实证物。今庙中尚存有元延碑、明洪武碑及正德碑、清康熙八年(1669)郡人宗人府丞唐朝彝撰文西宁道戴玑书丹的修建碑。1924年《重修漳州学宫碑》,高1.84米、宽0.78米,青石刻成,刻工技艺高超。康有为撰并书,此乃康有为晚年作品,笔气雄健。

24号早上从漳州古城步行约50分钟到当凤宫吃卤面。

这个面可以排到这次福建行的第四名,尽管没人在乎,我还是要认真排。

宫里开出了驰名面馆还是头回见。

回古城就没时间慢慢走了,刷了美团电动车,两块钱,8分钟就回到古城了。

在古城逛街时进了张伟(1983年出生于漳州市芗城区一个雕刻艺术家庭,祖父辈是以雕刻海柳技艺为一身的传统老匠人,从小在父亲的熏陶下喜欢雕刻艺术,毕业于苏州工艺美术学院,从事海柳工艺品设计工作至今)的店,买了一个螭龙杯、一只金蟾和一段深海金柳,其中金蟾的左手雕得有些长,他笑称他那天喝多了,才干了这件事,事后没法改了,只能这样了。聊价格时他说不会聊,都是实价,那么买两个能少些吗?买三个呢?手雕长了呢?还有其他缺陷呢?最后聊好了,我说就按他的价格,送一个小的。他起身去拿了个貔貅,说有金蟾必有貔貅,这是强迫症,本来可以拿个没雕刻过的,成本会低很多,但还是拿了这个,他边说边摇头,笑话自己的强迫症。最后他拿手机拍了貔貅的纹理,放大给我看,太漂亮了。

他说他是大师,给我写了两份证书,证明那两个海柳作品出自他之手。还说将来有什么问题(如泡水什么的),都可以寄回给他帮忙打理;这个金柳什么时候想雕了也可以找他雕。

他说上面的手编绳是漳州另一位非遗传承人的作品,跟他合作弄的。合影完毕后就告别去巷遇收拾行李退房,打车去火车站。

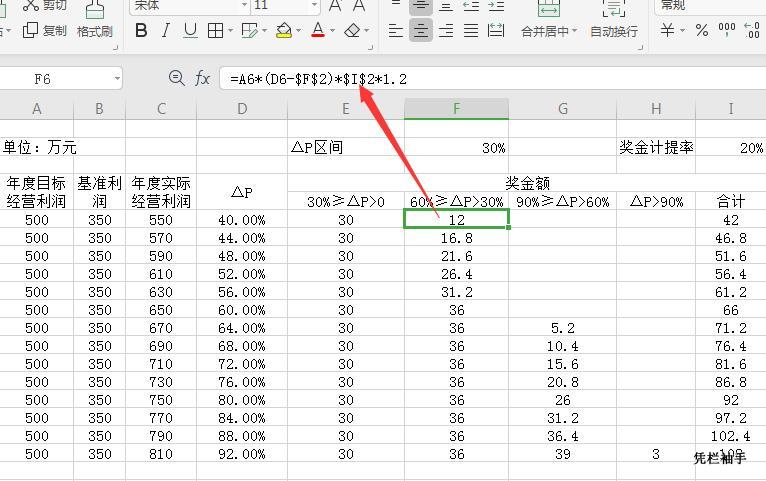

下午1:07在漳州站坐G3045到广州东,汉奎25号要到广铝国际中心打指模,今天下午到广州,为此,我们组了个掼蛋局,另两位是开开和彭双峰,约定下午五点在南州大厦维也纳酒店集合。

凭栏袖手

凭栏袖手

发表评论