北京太大了,不必计划,随意走走就行了。以前来北京,基本上都是出差,最长的一次好像是呆了一个多月。这回是小李帮我报了个欧洲团,因为团里主要是山西人,所以签证地选在北京,出发还是深圳。就为了打指模,几分钟的事,但不能白来一趟,就选择呆几天,4月28日晚去,5月2日晚回。

29号早出门本想去前门,在地铁上突然想走走北京的中轴线,就提前一站下车,看地铁站旁边有一段围墙,里面是林子;就往边上去找门,发现是天坛。六十以上凭身份证进,这是一进门看到的景象。处处都显示出古都的底蕴,连树林都大气磅礴。

一切都规规矩矩,方方正正。我只想随意走走,下点小雨,正好。

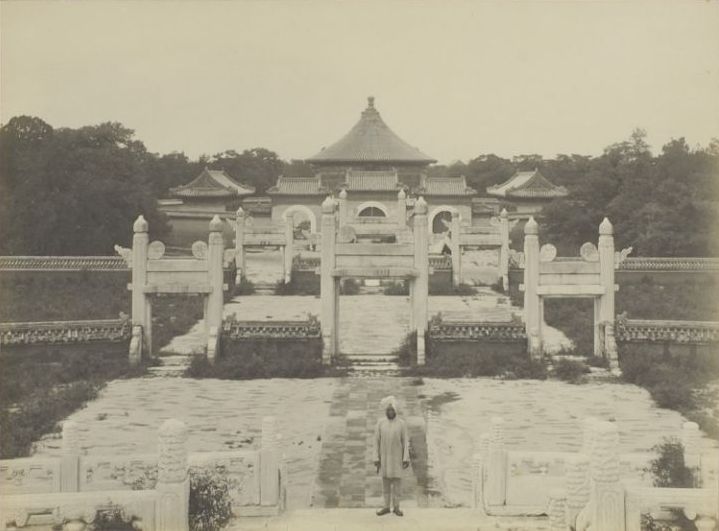

天坛没开,只能在外面看看。退休后,我的心态变平和了,以前看见有人在我的风景前就感到烦躁,心里不停催促说快走快走;现在我要抓拍到最理想的时刻,让景因人而生动。

1900年是这个样子,没有门。

门还是很漂亮的,尤其是在倒影的衬托下,像是生根了。

第一次见到如此美丽的紫藤。以前只是在中国画中见到画的紫藤,比起这个差远了。天坛的紫藤自成一景。

出天坛后,一路穿过草厂胡同,到鲜鱼口,对面就是大栅栏。

方砖厂69号做成了连锁,先解决一下肚子问题。

在美团订可以省几毛钱,不过有送红果,酸酸甜甜。我喜欢这个味道。

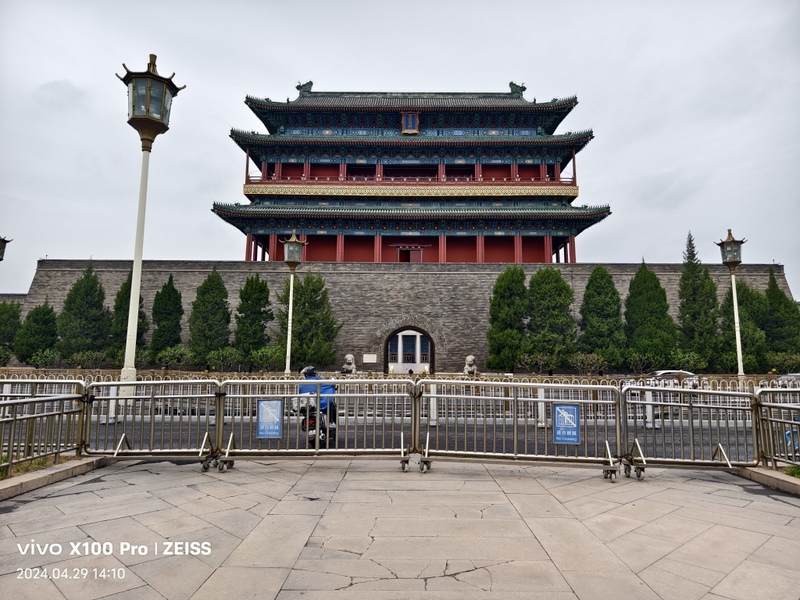

前门大街,看箭楼。

1915年为改善内、外城交通,政府委托德国人罗思凯格尔改建正阳门箭楼,添建水泥平座护栏和箭窗的弧形遮檐,月墙断面增添西洋图案花饰,上图是1916年改建竣工后的箭楼。

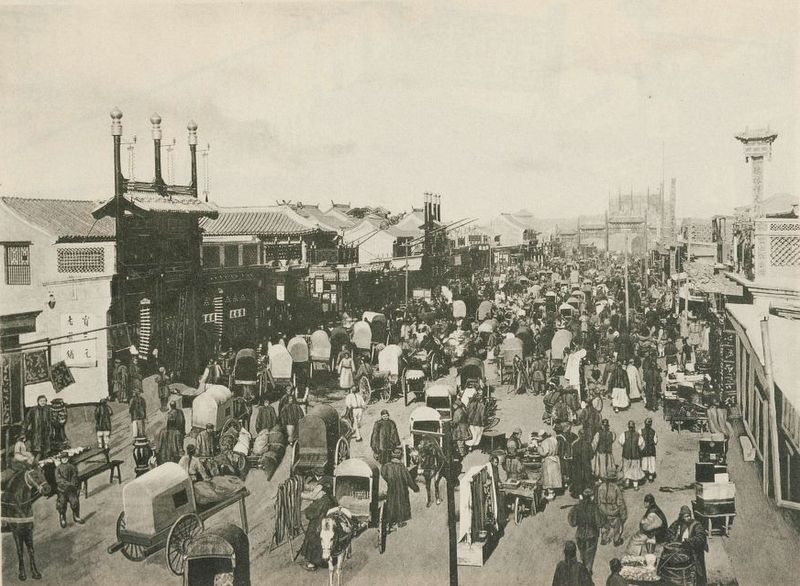

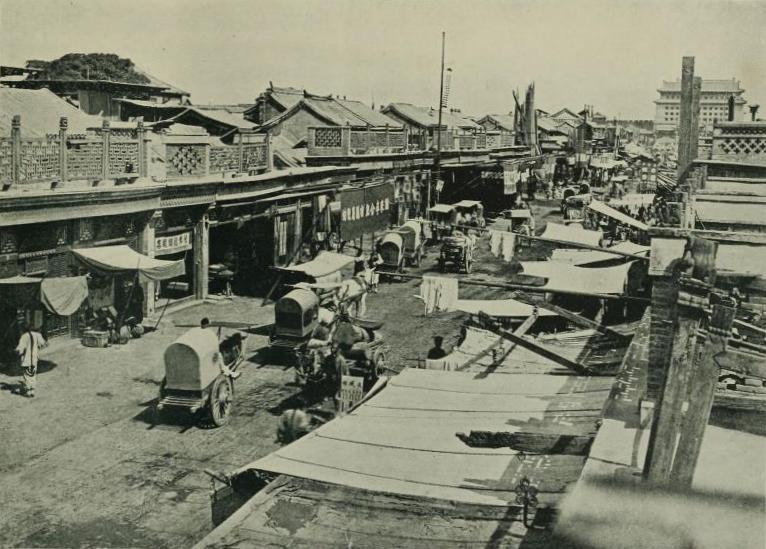

这一带,自古就是热闹之地。

现在扮成民国时的模样,谁让大家都喜欢那时的北京城呢。连铛铛车都模拟了。

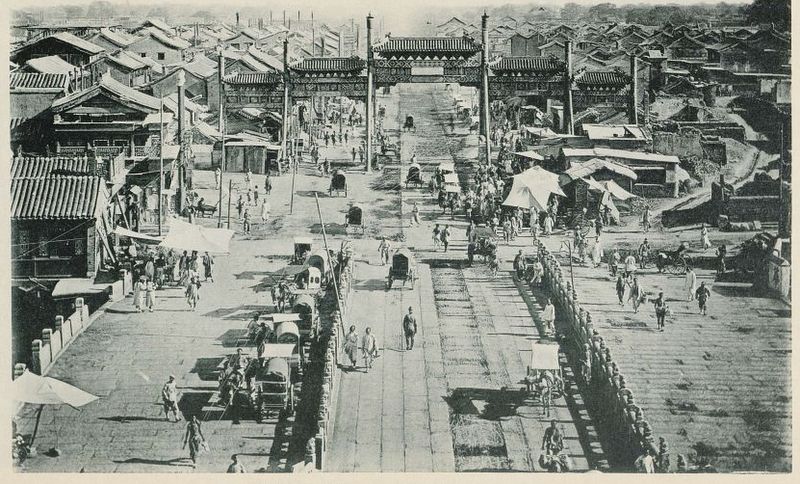

看看更早还没有铛铛车的年代。正阳桥真的是桥。

1976年唐山地震,箭楼严重受损,北京市文物主管部门对箭楼进行全面大修。1989年北京市正阳门管理处集资160万元,将正阳门箭楼修饰一新,就是现在看到的样子。

看看民国时箭楼旁边真正的铛铛车。

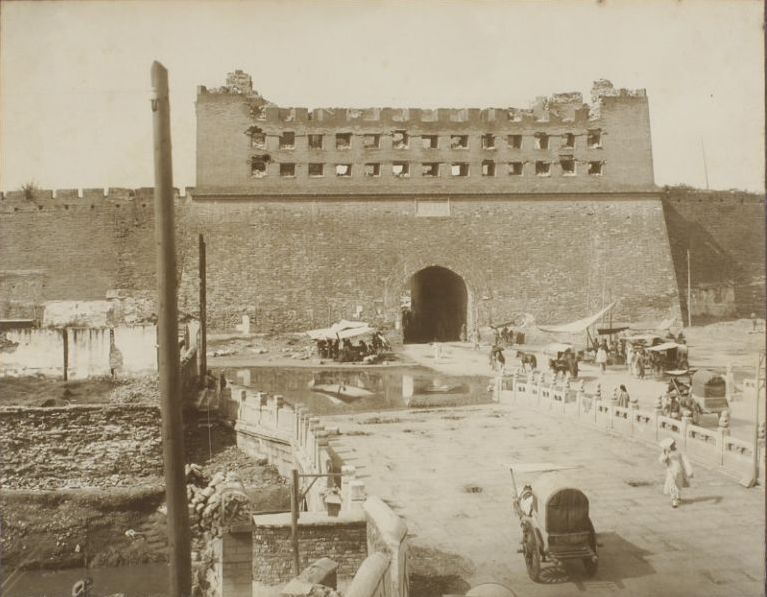

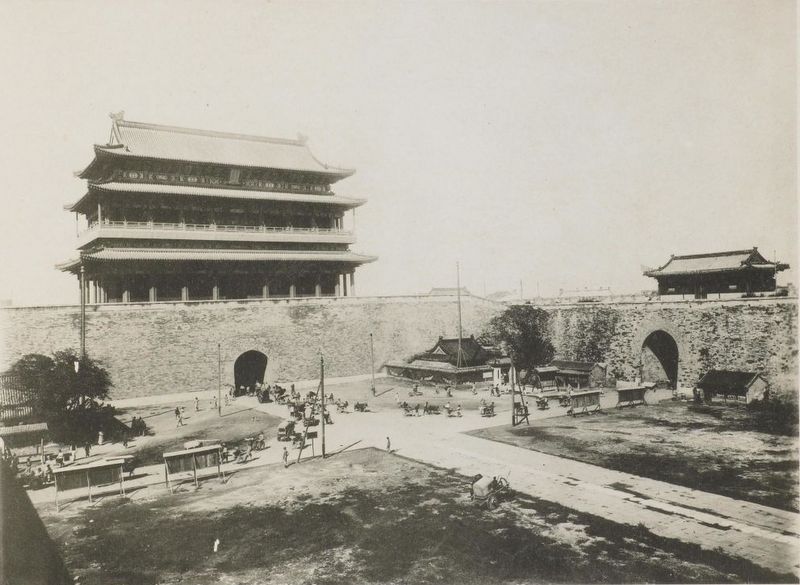

1900年,八国联军攻入北京时被焚毁的箭楼(瑞典喜仁龙(Osvald Sirén)教授1924 年的旧作《北京的城墙与城门》指出:“它是在义和团运动中被大火烧毁之后重建的;当时因瓮城内有销售外国商品的店铺,遭到狂热分子纵火焚烧,大火随即引燃了箭楼。”)。

喜仁龙教授接下来还有一段:“同箭楼一样,城楼也经历了类似的命运,尽管它的重建是在义和团运动后不久。在这里,我们引用布雷登夫人(Mme. Bredon)的书中对北京城的描述:“在经历了几个月后的包围之后,城楼也不慎起火,据说是由于印度军队的疏忽所致。中国人害怕厄运波及全城,匆忙开始重建,这实际上自乾隆以来(?)北京城中修复的唯一一处古建筑。城楼的重建历时近五年,场面颇为壮观。它的竹制脚手架足有八层之多,这令西方的建筑师们惊叹不已。搭建脚手架不用钉子、锯子,也不用锤子,竹竿交叠地绑在一起,从而使脚手架达到任何高度,既不损伤或浪费木材,又最大限度地减少了搭建与拆除所需的劳力。””

1906年的前门大街,当时修缮的箭楼已竣工,无后来才加上的水泥平座护栏和箭窗的弧形遮檐。

来张近景,看清楚点。

1902年的箭楼,像是还没开始动工修复,残迹已拆完,搭的架子似是某种装饰。

今天,正阳门和箭楼之间已变成了大道。

1915年以前是这个样子,瓮城。里面是打仗时的屯兵之地,标配是关帝庙和观音庙。用于做士兵们的思想工作,既要勇敢,又要慈悲为怀。

正阳门火车站,已经是复古的样子了,到民国。

是不是很像?

再早的话,1900年左右,是这个样子。

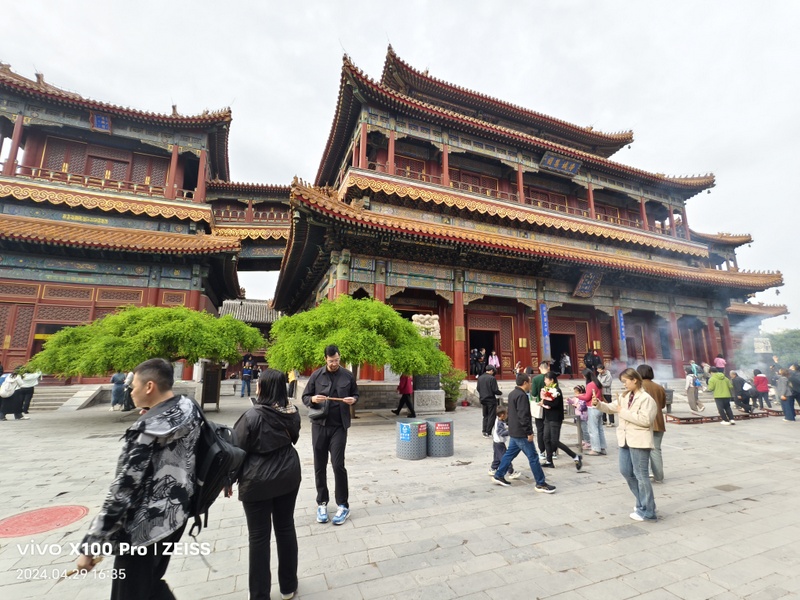

逛完前门,来到雍和宫。

万福阁前香烟缭绕。

1900年和现在比完全是一样的,岁月无痕。

香炉也一样。

完全一样,不一样的只是人,持扇者早已故去。

今日又有新人前来凭吊,石狮可知人的心意?

一百多年,不要说狮子,连树几乎都看不出有什么改变。

出门过马路,接着逛国子监。

街上的一家小店打动了我,拍下来。

我对豆汁比较畏惧,一直不敢尝试,现在遇到尹三豆汁,终于鼓起勇气,试吃一碗。觉得配合前面的小点吃吃还可以。

鞋不合适,感觉累,逛完南锣鼓巷就回去了。

30号一早就到天安门报到了。

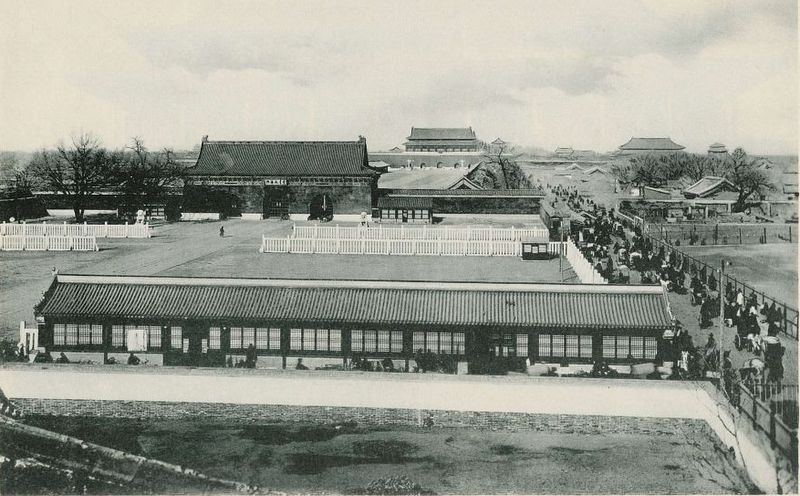

1900年的天安门。

毛主席纪念堂。

天安门和正阳门之间现在是毛主席纪念堂,以前是大清门(再之前是大明门,之后是中华门)。

文化宫即太庙,这个门许进不许出,反正我免票,凭身份证入。里面和天安门形成强烈对比,太安静了,我找一长凳,休息了一下。

之后穿过文化宫从西门出来回到故宫午门。

1900年大部分地面没有硬化。

在中山公园门口围墙边看故宫的护城河。

凭身份证入中山公园东门,顿生文化感。这里排列的其实是郁金香的品种名称。

中山公园里正在主办郁金香展。

值得一观。最后一天,平时门票两元,花展期间十元。大都谢了,已经快开没了。

出中山公园东门,穿过午门前广场,凭身份证再入文化宫。拍故宫角楼。

文化宫一角有养鱼赏鱼处,基本上都不认识,旁边写了介绍,回来也忘了。

看看有认识的吗?

据说都是名贵品种。

就知道金龙。

中午再吃一顿69号的炸酱面,这回吃完才觉得差不多了,今天试了酸梅汤,也不错。

王府井书店例牌一游。然后直奔签证处打指模。

打完指模,我和领队打招呼,说我弄完了,可以走了吗?他说——先上洗手间,然后出门右转过马路上车。我问——上什么车?他说——你不回山西了?我才知道他们是旅行社组织来北京打指模的,我还真不能去山西,我出门左转继续逛街,走到了朝外SOHO,这座楼看上去上面像是立了张卡片。

恭王府已关门,不让进了。

后海不错。

寻一地脱鞋休息,没办法,我的鞋买小了,脚趾头卡着很疼,只能时时找机会放出来休息一下。实在是没办法。

晚上到聚首堂老北京特色小吃,21.9元,在美团上买了一套。一套的说法是老板说的,一位老头,坚持参与点菜上菜,很不错的老头,还特地跑过来告诉我说——火烧中间划开了,可以把酱肘子夹进去吃,一咬一口油。我说这样也一样,他一定很奇怪。其实,四样东西都很好吃,是绝配,所以说是一套。玉米粥就像是玉米糊,配在一起太好吃了。

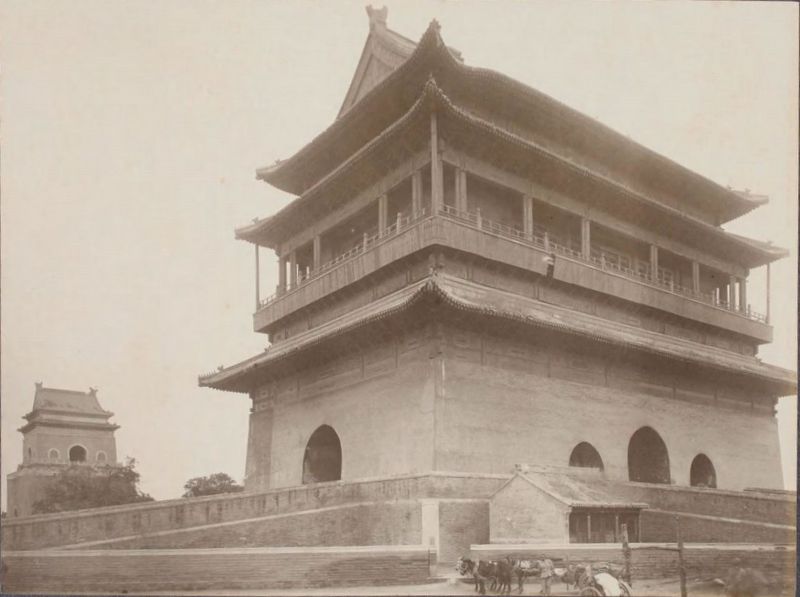

吃完一路走到鼓楼,天色已经有些晚了。

1900年,过去的鼓楼和钟楼。

烟袋斜街有独到之处。

在这里逛,什么也不买,也是种享受。

就当做风景看。

个人觉得,这里比南锣鼓巷更耐看。

后海的酒吧里都在唱。

游船应该也不错。

荷花市场装上了一条龙。

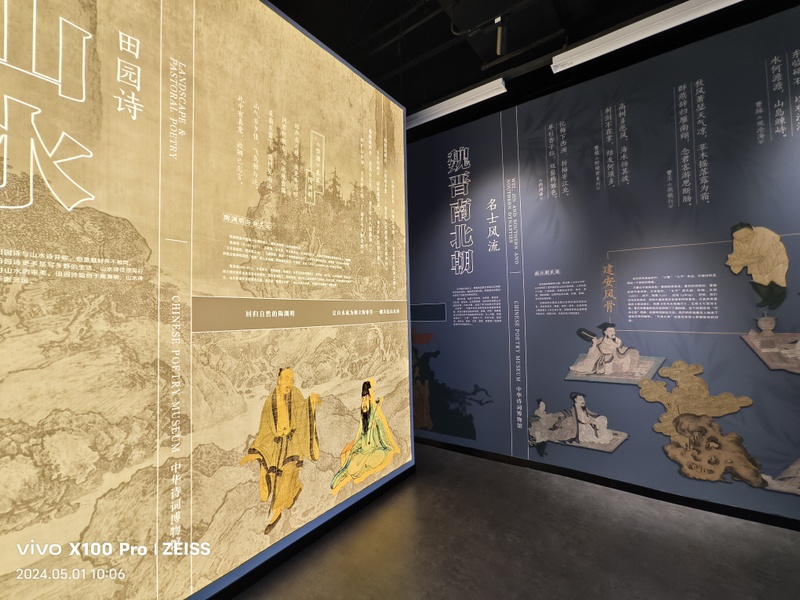

今天是五一,咱上首都图书馆。

我上午10点到,下午两点半离开。二楼大厅很有些气势。

有一个中华诗词发展史的展览。

办的很好。

很多来学习的青年。右边那个女孩在听课,用自己带的笔记本电脑。

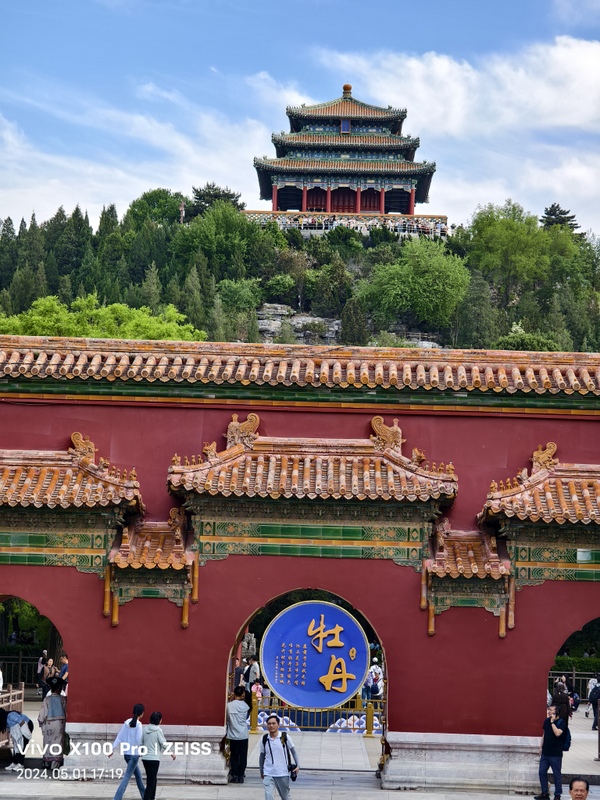

之后去景山,这里正在办牡丹展。

都是名贵品种。

我也都不记得名字。

看上去很美就行了。

多数都已经谢了,捡还可以的拍拍。

怎么看,都漂亮。

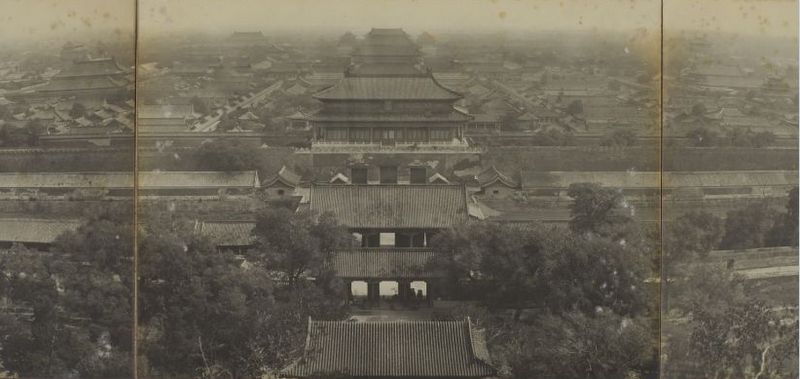

看看1900年的景山。

从景山看白塔。很多人在等日落,我不等了。

从景山看故宫。

1900年,景山上的一望。现在空旷,过去拥挤。消失的是北上门,这是一座始建于元代初期的殿宇式建筑,最初叫紫宸门,是元朝皇宫外城墙的北门。北上门虽然说起来也是黄琉璃瓦单檐歇山顶、五开间,但却比万岁门要高大很多,可惜在1956年拓宽景山前街时被拆除了;北上门东西两端(也就是外墙南面二角)的两座大门分别叫北上东门和北上西门,更是早在1931年修建景山前街时就被拆除了。故宫神武门北面,三座黄琉璃瓦屋顶的建筑,由远至近,依次为:北上门、万岁门、绮望楼。

偶遇智珠寺。智珠寺建于600多年前。作为曾经最重要的藏传佛教圣地,其历史地位曾在雍和宫之上。在最兴盛的时期,曾经有60至80位秀才组成的团队和大约860名僧人共同在印经厂工作。1949年后,智珠寺经历了一系列翻天覆地的变化。当时北京的3000座寺庙大多转变为民用。1950年代,嵩祝寺及智珠寺、法渊寺停止宗教活动,嵩祝寺被北京市盲人橡胶厂占用为厂房。60年代初,智珠寺大殿的西北角因电路短路引起大火,十多辆消防车排着队从故宫护城河取水灭火,下午扑灭了半夜又着了,消防队在这待了三天,彻底没有复燃了才撤。70年代,无线电厂合并,自崇文门外迁至嵩祝寺,将北京市盲人橡胶厂替换走,成立了北京东风电视机厂,该电视机厂将嵩祝寺的天王殿、钟鼓楼,法渊寺的全部建筑拆除,嵩祝寺的天王殿、钟鼓楼原址建成了生产车间,法渊寺原址建成了组装车间。后来,该电视机厂还占用了智珠寺的前殿及西配殿。1991年,北京东风电视机厂同牡丹集团合并,嵩祝寺、法渊寺、智珠寺的部分旧址及部分建筑被牡丹集团的下属单位占用,想要把原嵩祝寺山门、天王殿的旧址上开发“牡丹园公寓”,后来烂尾了。

2007年,在中国生活了10年的一个比利时的老头温守诺(JuanvanWassenhove)无意中发现了这里。虽然场地已经破败不堪,但是山门、大殿等几个主要建筑的木结构仍然保存完好。

温守诺联合一班朋友,花了5年时间按照原有的图纸修复寺庙。他们清理出400卡车的瓦砾,换掉71根木柱,43000块棚顶瓦片被手工清洗和更换,他们小心地留下了各个历史时期的信息,连“文革时期”标语也算。修缮团队给每一根木构、每一片瓦编号记录,能继续使用的一律使用,不能使用需要更新的材料被巧妙的安装在人们视野无法看到的地方。大殿内的300多幅写有梵字真言的彩绘天花板同样被一一取下,经过传统中国画的揭取、清洗工艺处理后逐一回裱,重置原位。

作为亚太地区古迹保护典范之一,智珠寺古建筑修复工程荣获2012年联合国教科文组织亚太区年度文物古迹保护奖优异项目奖。

寺里展示有王书刚的雕塑作品“会议”,人们喜欢在此处同雕塑合影。我觉得又不是会议代表,贸然参会是不合适的。

温守诺说:“一开始我在做修复工作的时候,很多人觉得:你是一个老外,满脑子都是浪漫的想法,也不懂中国。还有人放话说,没有一个人会到这里来的。我也没想到为了修复智珠寺,我花了5年。2010年是我最困难的时候。我每周五要搭最晚的航班到北京,然后周一早上再搭第一班飞机到上海。后来我决定辞掉上海的工作,然后把我在公司的股权也卖出去了,集中精力做寺庙修复。”

5月2号,到八大处公园。

宝珠洞是北京八大处公园的第七处寺院,位于平坡山顶。宝珠洞建于清乾四十六年(1782年),寺院内有正殿及两厢配殿,殿后有岩洞,深广约五米,内砾石胶结,砾石颗粒状若巨珠,故名“宝珠洞”。

老者在讲解香界寺里的康熙御笔“敬佛”碑,阴刻二字,大如洪斗。

其背后为阳雕“大悲菩萨自传真像”,为浮雕与线雕混合刀法镌成,风格特异,相传为清康熙年间重修寺庙时出土的唐代古碑。

大悲寺今日施舍素餐,很多人排队领取。

山门殿有石额“敕建大悲寺”,为康熙御笔。门口坐满刚刚领取了斋饭的游客信众,看来饭很不错,等我弄明白,已经是尾声了,没吃成。

观音瀑布,也很不错。

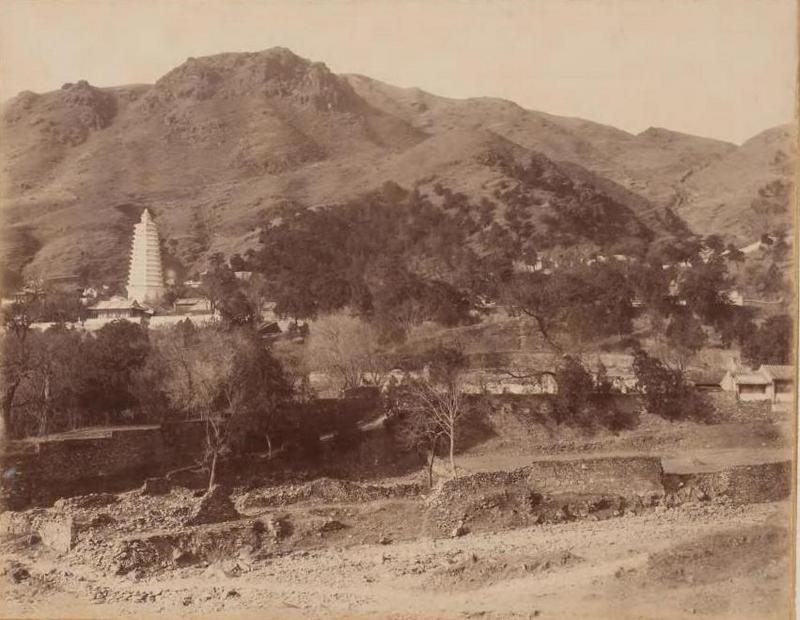

后面是灵光寺的佛牙舍利塔,前面是建于西元八世纪的招仙塔(因塔砖上刻有佛像或佛塔,故又称“画像千佛塔”。)的塔基,此塔于1900年义和团事件时,因八国联军炮击而告荒废。僧人在收拾残局时,发现落在地上的塔顶石刻露盘,碑文是:“大辽国公尚父令丞相大王燕国太夫人郑氏,咸雍七年工毕。”从塔基内发掘出石函,函中装有一沉香木匣,木匣上有“释迦牟尼佛灵牙舍利,天会七年四月廿三日记,善慧书”的题记。天会七年(963年)是五代时北汉王朝的年号,据明朝《补续高僧传记》记载,善慧是北汉的名僧。据此可知,这颗珍贵的佛牙已在这里供奉了830余年了。

1958年至1964年,在离原址百余米的地方新修建了一座佛牙舍利塔,并修建了山门殿和东、北两配殿,形成一以塔为中心的佛教寺庙建筑群。1964年6月24日和25日,中国佛教界 在北京举行了隆重盛大的法会,迎请佛牙舍利入塔并为新建的佛牙舍利塔开光。

1900年,被毁前的招仙塔。为八角十三层密檐式砖塔,辽塔典型式样。高50余米。

让我们随着这对母子的自拍重返人间吧,告别八大处,也就告别了北京。

凭栏袖手

凭栏袖手

发表评论